El Archivo José Carlos Mariátegui, el Museo José Carlos Mariátegui, Nuestro Sur y la Escuela de Formación Política Praxis convocan al

Simposio Internacional

Centenario de La escena contemporánea

(1925-2025)

Este simposio nace con el propósito de que, a partir del Ciclo de lectura, debate y prospectiva La escena contemporánea (1925-2025), organizado por el centenario de la primera publicación de José Carlos Mariátegui, se generen resultados teórico-prácticos vinculados a las reflexiones y debates que se vienen realizando. Asimismo, busca conmemorar el centenario de la fundación de la Imprenta y Editorial Minerva. Por ello, convocamos a estudiantes, investigadores, docentes y a toda persona interesada, del Perú y del extranjero, a participar y contribuir en torno a los ejes del evento.

OBJETIVOS

- Brindar un espacio para que los participantes del «Ciclo de lectura, debate y prospectiva de La escena contemporánea», presenten ponencias que recojan los resultados de sus análisis y reflexiones.

- Fomentar la participación activa de investigadores, especialistas y público en general (nacionales e internacionales), propiciando un (re)encuentro y debate en torno a La escena contemporánea de José Carlos Mariátegui.

- Conmemorar el centenario de la fundación de la Imprenta y Editorial Minerva, impulsada por Julio César y José Carlos Mariátegui, promoviendo el diálogo entre especialistas, editores y artistas sobre su legado y proyección actual.

EJES TEMÁTICOS:

Temática 1. La escena contemporánea

- Biología del fascismo

- La crisis de la democracia

- Hechos e ideas de la revolución rusa

- La crisis del socialismo

- La revolución y la inteligencia

- El mensaje de Oriente

- Semitismo y antisemitismo

Temática 2. Imprenta y Editorial Minerva

- Redes editoriales, circulación de ideas y cultura

- Prácticas editoriales y de publicación

- Estrategias editoriales en el campo del arte, política y cultura

- Tecnologías emergentes en el campo editorial

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

La participación en el Simposio podrá realizarse de manera presencial o virtual.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Las propuestas de ponencias deberán incluir:

- Título de la ponencia

- Resumen (máx. 300 palabras)

- Nombre completo del autor/a

- Filiación institucional (si la hubiera)

- Correo electrónico de contacto

- Breve biografía académica (máx. 100 palabras)

Y deberán ser enviados a través del siguiente Formulario.

FECHAS IMPORTANTES

- Lanzamiento de convocatoria: 03 de julio de 2025

- Recepción de resúmenes de ponencias: 03 de octubre de 2025

- Publicación del programa: 03 de noviembre de 2025

- Realización del simposio: 27 al 30 de noviembre de 2025

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se otorgará constancia de participación.

- Las ponencias seleccionadas serán consideradas para su publicación en una Memoria Académica Digital.

- Para consultas escribir a archivo@mariategui.org

Organizan

Museo José Carlos Mariátegui

Archivo José Carlos Mariátegui

Nuestro Sur

Escuela de Formación Política Praxis

Adherentes

Danilla Aguiar – Profa. Adjunta – Departamento de Ciências Sociais – Universidade Federal da Paraíba

Juan Brito – Director – Centro de Estudios de la Realidad Peruana Patria

Walter Pomar – Fundação Perseu Abramo

![]()

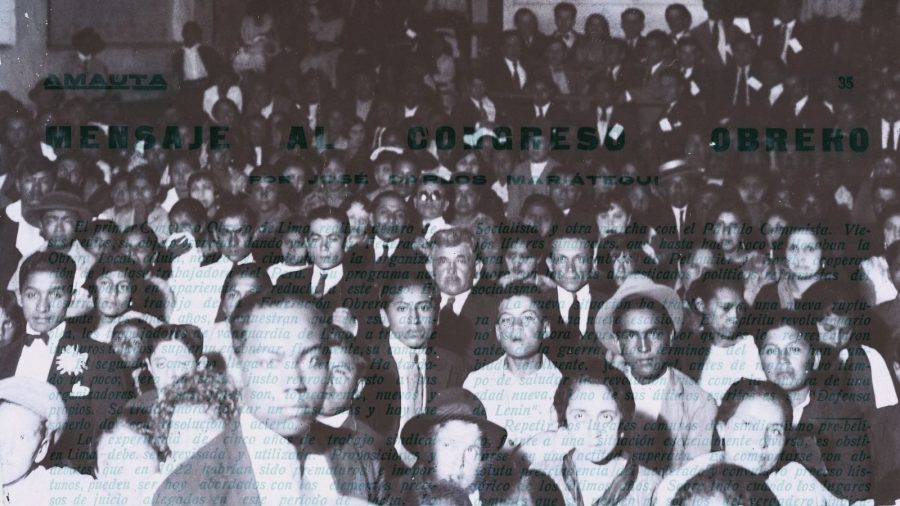

Por José Carlos Mariátegui (*)

El primer Congreso Obrero de Lima, realizó, dentro de sus medios, su objeto esencial, dando vida a la Federación Obrera Local; célula, núcleo y cimiento de la organización de la clase trabajadora del Perú. Su programa natural, modesto en apariencia, se reducía a este paso. El desarrollo, el trabajo de la Federación Obrera Local, durante estos cinco años, demuestran que en esa asamblea, los trabajadores de vanguardia de Lima, a través de inseguros tanteos, supieron encontrar, finalmente, su camino.

El segundo Congreso llega a su tiempo. Ha tardado un poco; pero no seria justo reprochar esto a sus organizadores. Y sus fines son, lógicamente, nuevos y propios. Se trata ahora de dar un paso más y hay que saberlo dar con resolución y acierto.

La experiencia de cinco años de trabajo sindical en Lima debe ser revisada y utilizada. Proposiciones y debates que en 1922 habrían sido prematuros e inoportunos, pueden ser hoy abordados con los elementos precisos de juicio allegados en este periodo de lucha. La discusión de las orientaciones, de la PRAXIS, no es nunca tan estéril como cuando reposa exclusivamente sobre abstracciones. La historia de los últimos años de crisis mundial, tan grávidos de reflexiones y enseñanzas para el proletariado, exige de sus conductores un criterio realista. Hay que despojarse radicalmente de viejos dogmatismos, de desacreditados prejuicios y de arcaicas supersticiones.

El marxismo, del cual todos hablan pero que muy pocos conocen y, sobre todo, comprenden, es un método fundamentalmente dialéctico. Esto es, un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo, en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente; sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Por eso, después de más de medio siglo de lucha, su fuerza se exhibe cada vez más acrecentada. Los comunistas rusos, los laboristas ingleses, los socialistas alemanes, etc. se reclaman igualmente de Marx. Este solo hecho vale contra todas las objeciones acerca de la validez del método marxista.

El sindicalismo revolucionario, cuyo máximo maestro es Jorge Sorel,—menos conocido también por nuestros obreros que sus adjetivos y mediocres repetidores, para fraseadores y falsificadores— no reniega absolutamente la tradición marxista. Por el contrario, la completa y la amplía. En su impulso, en su esencia en su fermento, el sindicalismo revolucionario constituyó precisamente un renacimiento del espíritu revolucionario, esto es marxista, provocado por la degeneración reformista y parlamentaria de los partidos socialistas. (De los partidos socialistas; no del Socialismo). Jorge Sorel se sentía idénticamente lejano de los domesticados socialistas del parlamento que de los incandescentes anarquistas del motín y la violencia esporádicas.

La crisis revolucionaria abierta por la guerra ha modificado fundamentalmente los términos del debate ideológico. La oposición entre socialismo y sindicalismo no existe ya. El antiguo sindicalismo revolucionario, en el mismo país donde se pretendía más pura y fielmente soreliano —Francia— ha envejecido y degenerado, ni más ni menos que el antiguo socialismo parlamentario, contra el cual reaccionó e insurgió. Una parte de ese sindicalismo es ahora tan reformista y está tan aburguesada como el socialismo de derecha, con el cual tiernamente colabora. Nadie ignora que la crisis postbélica rompió a la C. O. T. (Confederación General del Trabajo Francesa) en dos fracciones, de las cuales una trabaja al lado del Partido Socialista y otra marcha con el Partido Comunista. Viejos líderes sindicales, que hasta hace poco se llenaban la boca con los nombres de Pelloutier y Sorel, cooperan ahora con los más domesticados políticos reformistas del socialismo.

La nueva situación ha traído, pues, una nueva ruptura o mejor, una nueva escisión. El espíritu revolucionario no está ahora representado por quienes lo representaron antes de la guerra. Los términos del debate han cambiado totalmente. Jorge Sorel, antes de morir, tuvo tiempo de saludar la revolución rusa como la aurora de una edad nueva. Uno de sus últimos escritos es su «Defensa de Lenin».

Repetir los lugares comunes del sindicalismo prebélico, frente a una situación esencialmente diversa, es obstinarse en una actitud superada. Es comportarse con absoluta prescindencia del acelerado y convulsivo proceso histórico de los últimos años. Sobre todo cuando los lugares comunes que se repiten no son los del verdadero sindicalismo soreliano sino los de su mala traducción española o, mas bien, catalana. (Si hay algo que aprender del sindicalismo anarquizante de Barcelona, es sin duda la lección de su fracaso).

El debate programático, entre nosotros, no tiene, además, porqué perderse en divagaciones teoréticas. La organización sindical no necesita de etiquetas, sino de espíritu. Ya he dicho en Amauta que este es un país de rótulos. Y aquí quiero repetirlo. Extraviarse en estériles debates principistas, en un proletariado donde tan débil arraigo tienen todavía los principios, no serviría sino para desorganizar a los obreros cuando de lo que se trata es, justamente, de organizarlos.

El lema del congreso debe ser LA UNIDAD PROLETARIA.

Las discrepancias teóricas no impiden concertarse respecto de un programa de acción. El frente único de los trabajadores es nuestro objetivo. En el trabajo de constituirlo, los trabajadores de vanguardia tienen el deber de dar el ejemplo. En la jornada de hoy, nada nos divide: todo nos une.

El Sindicato no debe exigir de sus afiliados sino la aceptación del PRINCIPIO CLASISTA. Dentro del Sindicato caben así los socialistas reformistas como los sindicalistas, así los comunistas como los libertarios. El Sindicato constituye, fundamental y exclusivamente, un ÓRGANO DE CLASE. La PRÁXIS, la TÁCTICA, depende de la corriente que predomine en su seno. Y no hay por qué desconfiar del instinto de las mayorías. La masa sigue siempre a los espíritus creadores, realistas, seguros, heroicos. Los mejores prevalecen cuando saben ser verdaderamente los mejores.

No hay, pues, dificultad efectiva para entenderse acerca del programa de la organización obrera. Están demás todas las discusiones bizantinas sobre metas remotas. El proletariado de vanguardia tiene, bajo los ojos, cuestiones concretas: la organización nacional de la clase trabajadora, la solidaridad con las reivindicaciones de los indígenas, la defensa y fomento de las instituciones de cultura popular, la cooperación con los braceros y yanacones de las haciendas, el desarrollo de la prensa obrera, etc. etc.

Estas son las cuestiones que deben ocuparnos capitalmente. Los que provoquen escisiones y disidencias, en el nombre de principios abstractos, sin aportar nada al estudio y a la solución de estos problemas concretos, traicionan consciente o inconscientemente la causa proletaria.

Al segundo Congreso Obrero le toca echar las bases de una confederación general del trabajo que reúna a todos los sindicatos y asociaciones obreras de la república que se adhieran a un programa clasista. El objeto del primer congreso fue la organización local; el del segundo debe ser, en lo posible, la organización nacional.

Hay que formar consciencia de clase. Los organizadores saben bien que en su mayor parte los obreros no tienen sino un espíritu de corporación o de gremio. Este espíritu debe ser ensanchado y educado hasta que se convierta en espíritu de clase. Lo primero que hay que superar y vencer es el espíritu anarcoide, individualista, egotista, que además de ser profundamente antisocial no constituye sino la exasperación y la degeneración del viejo liberalismo burgués; lo segundo que hay que superar es el espíritu de corporación, de oficio, de categoría.

La conciencia de clase no se traduce en declamaciones hueras y estrepitosas. (Resulta sumamente cómico oir, por ejemplo, protestas de internacionalismo delirante y extremista a un hombre, atiborrado de revolucionarismo libresco, que no se ha liberado a veces, en su conducta y en su visión prácticas, de sentimientos y móviles de campanario y de burgo).

La consciencia de clase se traduce en solidaridad con todas las reivindicaciones fundamentales de la clase trabajadora. Y se traduce, además, en disciplina. No hay solidaridad sin disciplina. Ninguna gran obra humana es posible sin la mancomunidad llevada hasta el sacrificio de los hombres que la intentan.

Antes de concluir estas líneas quiero deciros que es necesario dar al proletariado de vanguardia, al mismo tiempo que un sentido realista de la historia, una voluntad heroica de creación y de realización. No basta el deseo de mejoramiento, el apetito de bienestar. Las derrotas, los fracasos del proletariado europeo tienen su origen en el positivismo mediocre con que pávidas burocracias sindicales y blandos equipos parlamentarios cultivaron en las masas una mentalidad sanchopancesca y un espíritu poltrón. Un proletariado sin más ideal que la reducción de las horas de trabajo y el aumento de los centavos de salario, no será nunca capaz de una gran empresa histórica. Y así como hay que elevarse sobre un positivismo ventral y grosero, hay que elevarse también por encima de sentimientos e intereses negativos, destructores, nihilistas. El espíritu revolucionario es espíritu constructivo. Y el proletariado, lo mismo que la burguesía, tiene sus elementos disolventes, corrosivos, que inconscientemente trabajan por la disolución de su propia clase.

No discutiré en detalle el programa del congreso. Estas líneas de saludo no son una pauta sino una opinión. La opinión de un compañero intelectual que se esfuerza por cumplir, sin fáciles declamaciones demagógicas, con honrado sentido de su responsabilidad, disciplinadamente, su deber.

Un reencuentro con Mariátegui desde nuestro presente

Preámbulo

A partir de 2023, comenzamos a conmemorar una serie de centenarios mariateguistas. Entre fines de 2023 y mediados de 2024, recordamos el centenario del ciclo de conferencias en la Universidad Popular, publicado décadas después como parte de la «Biblioteca Amauta» bajo el título Historia de la Crisis Mundial (1ª edición, Lima, 1969). Esta conmemoración incluyó dos ciclos de lectura y un concurso de ensayos, que culminaron exitosamente en el Museo José Carlos Mariátegui en septiembre de 2024.

Ahora, nos preparamos para el centenario de La Escena Contemporánea, una oportunidad para reencontrarnos con los fundamentos de nuestro pensamiento crítico, dialogando con el pensamiento vivo del Amauta a partir de las preguntas de nuestro tiempo.

Este ejercicio no es un mero homenaje, sino reapropiación crítica de la obra de Mariátegui. Tan estéril como una lectura distante y reverente sería el intento superficial de proyectar en ella nuestras propias opiniones o prejuicios. Queremos comprender su obra —que él definió como síntesis de sangre e ideas— como expresión de “un imperioso mandato vital”, como respuesta a las preguntas existenciales y sociales de su época. Lo cual supone, a su vez, tener claras —o al menos aspirar a formular hipótesis al respecto— las preguntas que emanan de nuestra peculiar situación histórica.

Sobre el Ciclo

El Archivo Mariátegui, Nuestro Sur y la Escuela de Formación Política Praxis se unen para organizar este ciclo de lectura colectiva y de discusión en tonor a La escena contemporánea. Como parte de esta iniciativa, deseamos plantear algunas preguntas motivadoras que guiarán nuestro análisis, de temas de nuestro presente con la experiencia vital y reflexiva de Mariátegui, entre ellas:

- Cómo podemos interpretar la idea de la existencia de una “escena contemporánea”? ¿Bajo que criterios se conceptualiza? ¿Quiénes son los sujetos históricos y cuáles son las determinaciones en las que se desenvuelven?

- ¿Cuál es el papel del individuo en la historia según la concepción de José Carlos Mariátegui a través de su análisis de la escena mundial? ¿Cómo podemos entender su concepto de dramatis personae [personajes del drama] en este contexto?

- ¿Qué factores históricos hicieron posible el surgimiento del fascismo? ¿Qué enseñanzas podemos sacar del análisis de Mariátegui sobre el fascismo para el quehacer de hoy? ¿Cómo entender el fenómeno fascista dentro del contexto latinoamericano y peruano?

- ¿Cómo entender los conceptos de Occidente y Oriente desde una perspectiva anticolonial? ¿Qué relaciones se establecieron en el contexto de la escena mundial, es decir, como un todo, analizada por Mariátegui? ¿Cuáles fueron sus principales expresiones?

Modalidad e Inscripción

La sesiones serán presenciales en el Museo José Carlos Mariátegui y la inscripción se realizará a través del siguiente formulario: Ingresar aquí

¡Las incripciones estarán abiertas hasta el 16 de mayo!

Cada encuentro incluirá:

- Presentación de las ideas centrales del texto en relación con las preguntas guía.

- Contextualización histórica y revisión de debates contemporáneos a Mariátegui.

- Intercambio abierto apuntando a identificar el punto de vista de José Carlos Mariátegui y las tesis que propone.

- Proyección contemporánea de la discusión previa.

Horario y Lugar

- Museo José Carlos Mariátegui (Av Washington 1946, Cercado de Lima ,15046)

- Los días sábados, cada quince días, a las 6:00 pm.

Programa de las sesiones

- 14 de junio. — Presentación del ciclo

- 28 de junio — Biología del fascismo

- 12 de julio — La crisis de la democracia

- 19 de julio — Hechos e ideas de la revolución rusa

- 2 de agosto — La crisis del socialismo

- 16 de agosto — La revolución y la inteligencia

- 6 de septiembre — El mensaje de Oriente / Semitismo y antisemitismo

- 20 de septiembre — Balance

Sobre los participantes

- Las sesiones serán presenciales y se publicarán posteriormente en el canal de YouTube del Archivo Mariátegui.

- Los participantes tendrán acceso libre y gratuito a los documentos digitales del Archivo Mariátegui.

- Contarán con el apoyo del equipo organizador para resolver consultas sobre los temas abordados.

- Podrán participar en actividades complementarias vinculadas al ciclo de lectura.

- Se otorgará una constancia de asistencia a quienes participen en al menos seis de las ocho sesiones.

¿A quién esta dirigido?

Este ciclo está abierto al público en general, especialmente a quienes tengan el tiempo y la disposición para reflexionar y profundizar en los temas abordados en La escena contemporánea.

Organizan

Archivo José Carlos Mariátegui

Nuestro Sur

Escuela de Formación Política Praxis

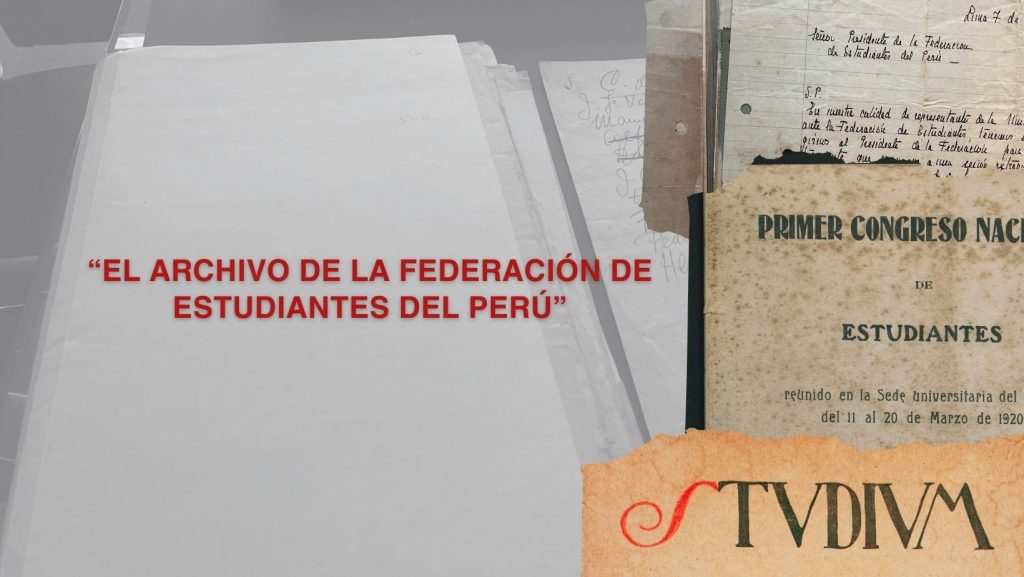

El Archivo José Carlos Mariátegui anuncia la apertura al público de la colección digitalizada del Archivo de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), un fondo documental clave para la historia del movimiento estudiantil en el país. Gracias al apoyo del Endangered Archives Programme (EAP) de la British Library, estos valiosos documentos han sido preservados y ahora pueden ser consultados por investigadores, estudiantes y el público en general.

La Federación de Estudiantes del Perú fue una organización de gran relevancia en la historia política y social del siglo XX. Fundada en el contexto del movimiento por la Reforma Universitaria (1918) y la conmemoración del Centenario de la Independencia del Perú, la FEP se consolidó como un actor fundamental en la defensa de los derechos estudiantiles y en la articulación de redes de colaboración con gremios obreros y movimientos intelectuales en el ámbito nacional e internacional.

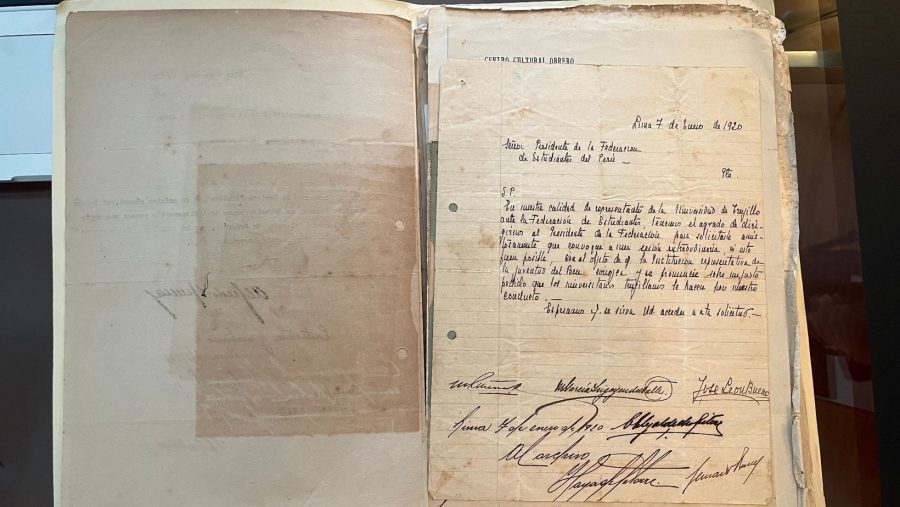

El archivo, rescatado por el estudiante de medicina Juan Francisco Valega y posteriormente entregado al Archivo José Carlos Mariátegui, abarca documentos de los años 1920-1922 y 1935-1947. Aunque incompleto, este archivo tiene un gran valor histórico y es de gran importancia porque incluye correspondencia con figuras clave como Víctor Raúl Haya de la Torre, actas de reuniones, publicaciones como la revista Studium y registros del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, realizado en 1920 en la ciudad del Cusco (Perú). Además, refleja la relación de la FEP con diversos centros federados universitarios, organizaciones sindicales e incluso con organizaciones estudiantiles internacionales en países como Argentina, México y España.

El Proyecto de la Federación de Estudiantes del Perú – FEP

Gracias al apoyo del Endangered Archives Programme (EAP1624), se llevó a cabo la digitalización de esta valiosa colección documental. El proyecto obtuvo financiamiento en junio de 2024 y tuvo una duración de seis meses (de septiembre de 2024 a febrero de 2025). Durante este período, se realizaron labores de organización, clasificación y digitalización de 515 documentos, distribuidos en seis carpetas de correspondencia, una carpeta con revistas y panfletos, y una carpeta con nueve archivos de actas y reuniones de la FEP.

El proceso de digitalización permitió la creación de más de 1,500 objetos digitales, asegurando su acceso remoto sin comprometer la integridad de los documentos originales. Esta iniciativa no solo contribuye a la preservación de un acervo de gran valor histórico, sino que también abre nuevas oportunidades para la investigación sobre la historia del movimiento estudiantil en el Perú y su impacto en la política nacional.

Las colección ha sido organizada en tres series documentales:

- Serie 01. Correspondencia recibida de la Federación de Estudiantes del Perú (1920-1922)

En esta serie se pueden observar las comunicaciones que la FEP mantenía con diversas instituciones nacionales e internacionales sobre distintas actividades e iniciativas, entre ellas, el desarrollo del Primer Congreso Nacional de Estudiantes realizado en 1920.

- Serie 02. Publicaciones realizadas por la Federación de Estudiantes del Perú (1920-1947)

En esta serie se puede encontrar diversas publicaciones y documentos editados por la FEP, así como otros publicados por distintas instituciones en relación con la continuidad de la Federación de Estudiantes del Perú, como boletines y manifiestos

- Serie 03. Documentos de actas, reuniones de la Federación de Estudiantes del Perú (1920)

Esta serie reúnes tres archivos que detallan las sesiones realizadas por la FEP entre los meses de agosto y septiembre de 1920, incluyendo los debates internos de la Federación y los acuerdos alcanzados con diferentes gremios de estudiantes.

El equipo del proyecto

El equipo de trabajo estuvo conformado por el fotógrafo profesional Pablo Cruz Quintanilla, responsable de la digitalización; el historiador Ricardo Portocarrero Grados, encargado de coordinar el proceso de catalogación y organización; el bibliotecólogo Christopher Hernández Amesquita, encargado de la lectura y descripción de la colección y de la investigadora y traductora Reina Jara Barrientos.

Asimismo, el equipo estuvo en coordinación constante con la responsable del proyecto y coordinadora del Archivo José Carlos Mariátegui Ana Torres Terrones.

Se invita a todas las personas interesadas a explorar la colección «Digitisation of documents from the founding of the Student Federation of Peru 1920-1921 (EAP1624)» (Digitalización de los documentos de la fundación de la Federación de Estudiantes del Perú 1920-1921) a través de la página web del Endangered Archives Programme (EAP). Esta colección ofrece una valiosa oportunidad para conocer la historia de una generación de estudiantes que desempeñó un papel fundamental en la transformación del país.

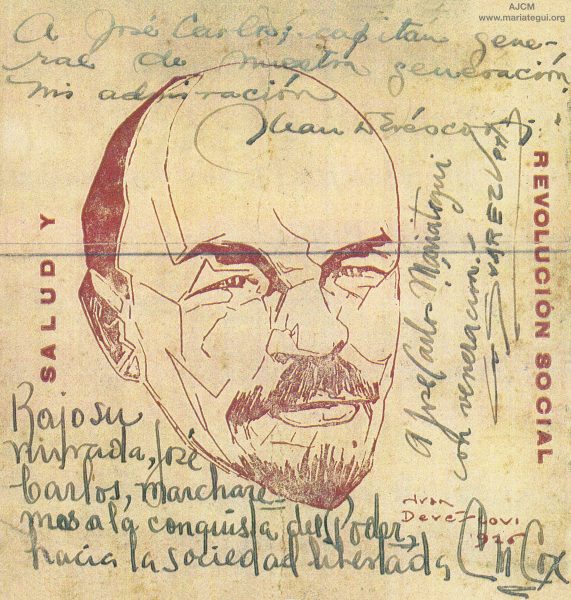

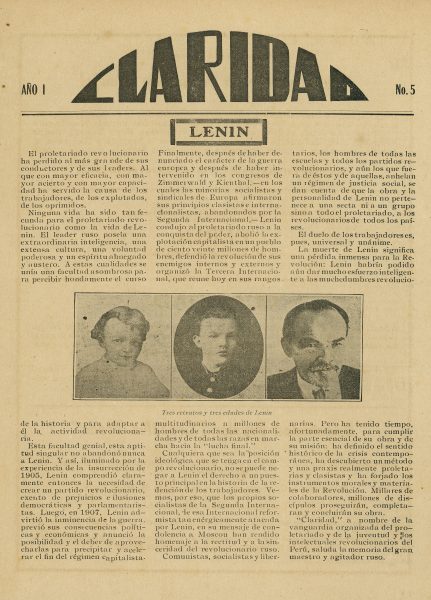

El proletariado revolucionario ha perdido al más grande de sus conductores y de sus leaders. Al que con mayor eficacia, con mayor acierto y con mayor capacidad ha servido la causa de los trabajadores, de los explotados, de los oprimidos.

Ninguna vida ha sido tan fecunda para el proletariado revolucionario como la vida de Lenin. El leader ruso poseía una extraordinaria inteligencia, una extensa cultura, una voluntad poderosa y un espíritu abnegado y austero. A estas cualidades se unía una facultad asombrosa para percibir hondamente el curso de la historia y para adaptar a él la actividad revolucionaria.

Esta facultad genial, esta aptitud singular no abandonó nunca a Lenin. Y así, iluminado por la experiencia de la insurrección de 1905, Lenin comprendió claramente entonces la necesidad de crear un partido revolucionario, exento de prejuicios e ilusiones democráticas y parlamentaristas. Luego, en 1907, Lenin advirtió la inminencia de la guerra, previó sus consecuencias políticas y económicas y anunció la posibilidad y el deber de aprovecharlas para precipitar y acelerar el fin del régimen capitalista. Finalmente, después de haber denunciado el carácter de la guerra europea y después de haber intervenido en los congresos de Zimmerwald y Kienthal –en los cuales las minorías socialistas y sindicales de Europa afirmaron sus principios clasistas e internacionalistas, abandonados por la Segunda Internacional– Lenin condujo al proletariado ruso a la conquista del poder, abolió la explotación capitalista en un pueblo de ciento veinte millones de hombres, defendió la revolución de sus enemigos internos y externos y organizó la Tercera Internacional, que reúne hoy en sus rangos multitudinarios a millones de hombres de todas las nacionalidades y de todas las razas en marcha hacia la «lucha final».

Cualquiera que sea la posición ideológica que se tenga en el campo revolucionario, no se puede negar a Lenin el derecho a un puesto principal en la historia de la redención de los trabajadores. Vemos, por eso, que los propios socialistas de la Segunda Internacional, de esa Internacional reformista tan enérgicamente atacada por Lenin, en su mensaje de condolencia a Moscú han rendido homenaje a la rectitud y a la sinceridad del revolucionario ruso.

Comunistas, socialistas y libertarios, los hombres de todas las escuelas y todos los partidos revolucionarlos, y aún los que fuera de éstos y de aquellas, anhelan un régimen de justicia social, se dan cuenta de que la obra y la personalidad de Lenin no pertenece a una secta ni a un grupo sino a todo el proletariado, a los revolucionarios de todos lo países.

El duelo de los trabajadores es, pues, universal y unánime.

La muerte de Lenin significa una perdida inmensa para la Revolución: Lenin habría podido aun dar mucho esfuerzo inteligente a las muchedumbres revolucionarias. Pero ha tenido tiempo, afortunadamente, para cumplir la parte esencial de su obra y de su misión; ha definido el sentido histórico de la crisis contemporanea, ha descubierto un método y una praxis realmente proletarios y clasistas y ha forjado los instrumentos morales y materiales de la Revolución. Millares de colaboradores, millones de discípulos proseguirán, completarán y concluirán su obra.

«Claridad», a nombre de la vanguardia organizada del proletariado y de la juventud y los intelectuales revolucionarios del Perú, saluda la memoria del gran maestro y agitador ruso.

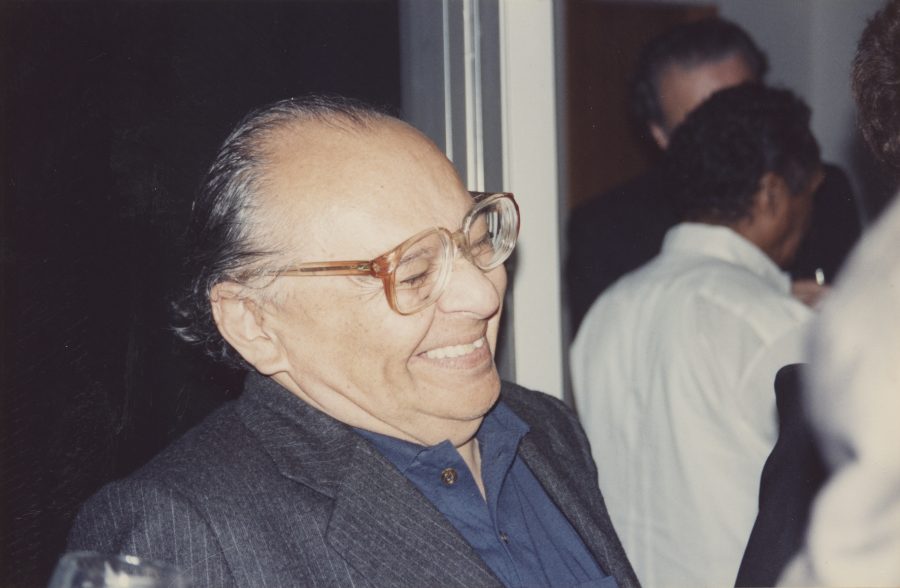

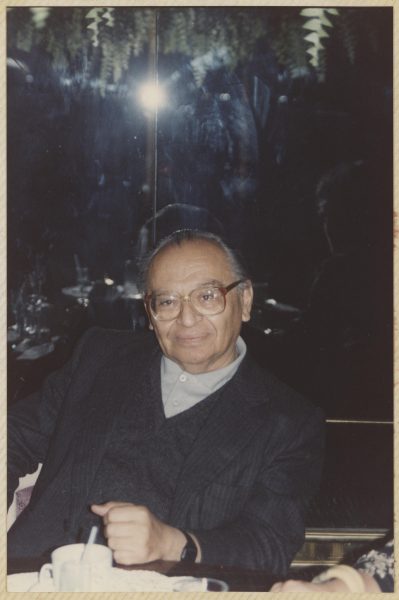

El padre Gustavo Gutiérrez Merino (1928-2024), reconocido teólogo peruano, falleció el 22 de octubre de 2024 en Lima, dejando un legado intelectual y pastoral que transformó profundamente el pensamiento teológico latinoamericano y mundial. Se ordenó sacerdote en 1959, y tuvo a su cargo la iglesia Cristo Redentor, en el distrito del Rímac, entre 1980 y el 2000, para luego en el 2001 ordenarse dominico. Fue doctor en teología por la Universidad Católica de Lyon y previo a ello, realizó estudios en medicina, psicología y filosofía. Gutiérrez articuló una nueva forma de hacer teología pensado que la iglesia debe trabajar desde la perspectiva de los pobres, los oprimidos, los indígenas y la mujer de los sectores populares, articulando, como él decía la “opción preferencial por los pobres”. 1. Su obra más influyente, Teología de la Liberación: Perspectivas de 1971, estableció las bases de un movimiento teológico que buscaba responder a la realidad social latinoamericana, combinando el análisis social con la reflexión religiosa.

Su acercamiento con Mariátegui

El encuentro de Gustavo Gutiérrez con el pensamiento de José Carlos Mariátegui comenzó tempranamente en su infancia, mediante su relación con Javier Mariátegui, cuando ambos estudiaban en el Colegio San Luis de los Hermanos Maristas en Barranco. Luego ingresaron juntos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde Gutiérrez estudió cuatro años, dos años de ciencias y dos años de medicina. Fue así como transitaban libremente entre el patio de Ciencias y de Letras. Ambos asistieron, como oyentes, a diversos cursos en esta última área, incluyendo las clases de Mariano Ibérico, Walter Peñaloza y Francisco Miró-Quesada Cantuarias. Además, frecuentaron las presentaciones de Carlos Alberto Seguín en San Fernando, logrando así equilibrar sus intereses por la ciencia y la medicina con estudios en letras y humanidades. Gutiérrez menciona que por esos años visitaba la librería Minerva de Barranco, donde compraba sus cuadernos y donde hizo amistad con Anna Chiappe.

La relación personal y amical con Javier Mariátegui se enriqueció con la primera lectura que Gutiérrez hizo del pensador peruano. Esta lectura consistió en dos páginas dedicadas a José Carlos Mariátegui publicadas en el diario El Comercio del Cusco, diario que su padre recibía en Lima. Gutiérrez las leyó y recortó, describiéndolas como “simplemente una presentación sobre Mariátegui en un pésimo papel”. Según Gutiérrez esto sucedió en el año 1944 2, cuando el diario incluyó tres menciones a Mariátegui3. Mencionó además que era probable que se tratara del ejemplar publicado el sábado 15 de abril de ese año en la sección “Panorama Cultural de la Semana”, el cual despertó su interés inicial por la obra del Amauta. Se trataba de un conjunto de fragmentos de artículos en homenaje a José Carlos Mariátegui y César Vallejo (fallecidos el 16 de abril de 1930 y 15 de abril de 1938, respectivamente). Los fragmentos provienen de textos de Armando Bazán, Leopoldo Lugones, Jorge del Prado, Juan Marinello. Además, incluía el poema Perfil de Mariátegui en la sangre (1944), de Rubén Sueldo, un homenaje lírico que reflejaba la influencia de Mariátegui como figura emblemática, símbolo y guía espiritual de la lucha social revolucionaria en América Latina.

El pensamiento de José Carlos Mariátegui

La profundización de Gutiérrez en el pensamiento de Mariátegui se consolidó durante su etapa como profesor en la Universidad Católica del Perú, donde desarrolló el primer curso dedicado a Mariátegui. En 1970 enseñó durante un semestre completo un curso titulado Introducción al pensamiento de José Carlos Mariátegui donde tuvo como alumnos a Alberto Flores Galindo, Javier Diez Canseco, Maruja Martínez, entre otros.

Periódico El Comercio de Cusco del 15 de abril de 1944

En el sílabo del curso refleja un marcado interés por el pensamiento latinoamericano, vinculado a los pensadores que propiciaron las primeras corrientes socialistas en la región. Incluye la visión anarquista de Manuel Gonzáles-Prada o Ricardo Flores Magón, las primeras influencias de socialismo científico y pensamiento positivista de pensadores como José Ingenieros y Juan B. Justo, y la relevancia de líderes como Aníbal Ponce o Luis Emilio Recavarren. Además, abarca acontecimientos clave como la creación de los partidos comunistas y la histórica Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, celebrada en julio de 1929 en Buenos Aires.

Esa noción latinoamericana proporciona una visión profunda y contextualizada del entorno intelectual en el que se desenvolvía Mariátegui, y permite entender su pensamiento en relación con las corrientes socialistas de la época en la región. El curso también examina los flujos de circulación de ideas en América Latina; destacando la importancia del contexto histórico. Se explora, además, el papel de profesionales liberales, como los médicos, en estas actividades, así como la relevancia de las revistas culturales y políticas, que se distribuían como parte de una importante red intelectual.

Silabus del curso «Introducción al pensamiento de Mariátegui»

Su énfasis en Mariátegui se divide en un perfil biográfico y su trayectoria intelectual, para luego pasar por sus fuentes de referencia ideológica no sólo a partir de los referentes frecuentes como Marx, Engels y Lenin, sino también por sus referentes particulares como Benedetto Croce, Henri Bergson, George Sorel, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Romain Rolland, Miguel de Unamuno, José Vasconcelos y Friedrich Nietzsche.

La extensa bibliografía que acompaña al silabo no solo evidencia un conocimiento profundo sobre pensadores sociales latinoamericanos e internacionales, sino una particular y cuidadosa atención en relación a muchos de los escritos de y sobre Mariátegui en aquel entonces.

Este curso, que dictó al menos en tres oportunidades, se distinguió por su aproximación comprehensiva, que integraba el contexto histórico, el perfil biográfico y un análisis profundo de las ideas mariateguianas. La metodología de Gutiérrez, basada en un extenso sistema de fichas y una cuidadosa selección de lecturas de pensadores latinoamericanos y europeos, reflejaba su propio compromiso con el rigor académico.

La Autonomía Intelectual de Mariátegui

Lo que más atrajo a Gutiérrez de Mariátegui fue su notable autonomía intelectual. Esta se manifestaba en su capacidad para desarrollar un pensamiento original, no simplemente derivativo, que integraba diversas influencias en una síntesis propia. Mariátegui era capaz de reflexionar de manera independiente, sin adherirse rígidamente a posiciones preestablecidas.

Para Gutiérrez, Mariátegui consideraba imposible encerrar la realidad en una teoría general y utilizaba un método «periodístico y cinematográfico» para captar los acontecimientos expresados a través del ensayo como género libre. Gustavo Gutiérrez cita la frase de Mariátegui «he madurado más que cambiado», sugiriendo una evolución orgánica del pensamiento más que cambios abruptos de posición4. Se trataba pues de un pensamiento dialéctico, donde conceptos aparentemente opuestos se enriquecían mutuamente y evidencian la importancia de la imaginación como elemento fundamental para el cambio social.

Particularmente relevante para Gutiérrez fue el tratamiento que Mariátegui otorgó al factor religioso, no solo en su ensayo “El factor religioso”, sino también a lo largo de toda su obra. Desde su Edad de Piedra, Mariátegui muestra una sensibilidad religiosa personal, reflejada en su búsqueda espiritual y sus dudas. El Amauta desarrolló una visión compleja de la religión, considerándola en su dimensión histórica y social, sin reducirla a un mero epifenómeno de las estructuras económicas.

La evolución del pensamiento religioso de Mariátegui, desde su juventud católica hasta su madurez intelectual, resonó profundamente en Gutiérrez. Es notable cómo Mariátegui mantuvo ciertos términos religiosos en su vocabulario, como «evangelio», “fe”, “mística”, para hablar de política y literatura, incluso después de su alejamiento de la fe tradicional. Gutiérrez destaca cómo Mariátegui usaba «evangelio» en un sentido más amplio, como un mensaje transformador.

La aproximación de Mariátegui a la figura de Cristo y al cristianismo también captó el interés de Gutiérrez. Mariátegui desarrolló una visión crítica pero respetuosa, que rechazaba las interpretaciones simplistas tanto apologéticas como detractoras. Esta capacidad para mantener un diálogo crítico pero respetuoso con diferentes corrientes de pensamiento influyó en la propia metodología teológica de Gutiérrez.

La influencia de Mariátegui en Gutiérrez se refleja en su propia obra teológica, particularmente en su capacidad para integrar el análisis social con la reflexión religiosa. Y en su compromiso con un pensamiento que, siendo riguroso, mantiene su autonomía frente a las corrientes dominantes. El interés de Gutiérrez por Mariátegui ha contribuido significativamente a la comprensión del pensamiento mariateguiano, especialmente en su dimensión religiosa y en su relevancia para el diálogo entre fe y justicia social en América Latina.

Referencias

- L. Peirano, «Entrevista con Gustavo Gutierrez», Quehacer, 3: 104-107

- Gustavo Gutiérrez, entrevista personal con José-Carlos Mariátegui Ezeta, 2016/01/14.

- «Panorama cultural de la semana», El Comercio, Cusco, 15 de abril de 1944

- Angela Ramos. “Encuesta a José Carlos Mariátegui”. Mundial. Lima, 23 de Julio de 1926.

«en recuerdo del lingüista y mariateguista peruano Eugenio Chang-Rodriguez, en su centenario 1924 – 2024»

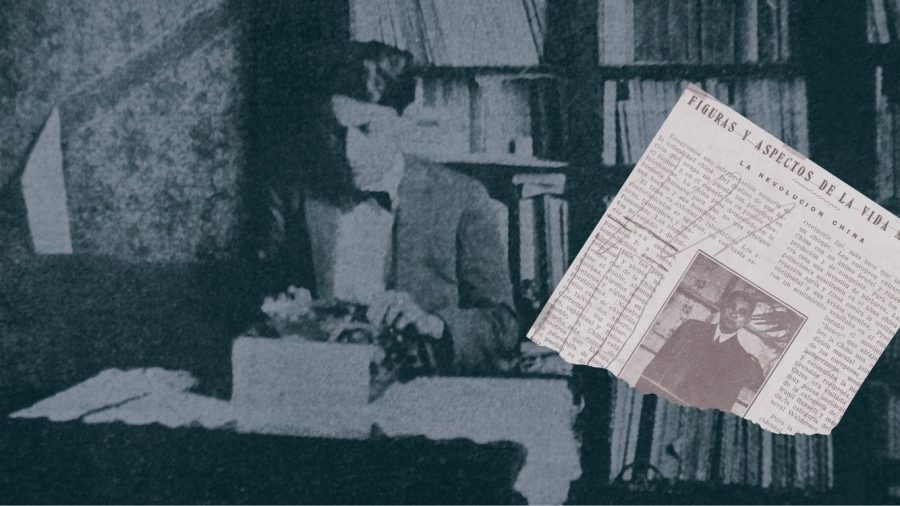

La visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, al Perú con motivo de la 31ª Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la inauguración del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay —un proyecto financiado con capitales chinos que aspira a convertirse en el principal centro logístico del Pacífico en Latinoamérica— ha puesto de relieve la profundidad histórica de las relaciones sino-peruanas.

El artículo «El barco de la amistad chino-peruana» publicado en el diario El Peruano, el Presidente Xi Jinping cita a José Carlos Mariátegui: «Espiritual y físicamente, la China está mucho más cerca de nosotros que Europa. La psicología de nuestro pueblo es de tinte más asiático que occidental», utilizándola como ejemplo del «código secreto civilizatorio» que explica la profunda conexión entre ambos pueblos.

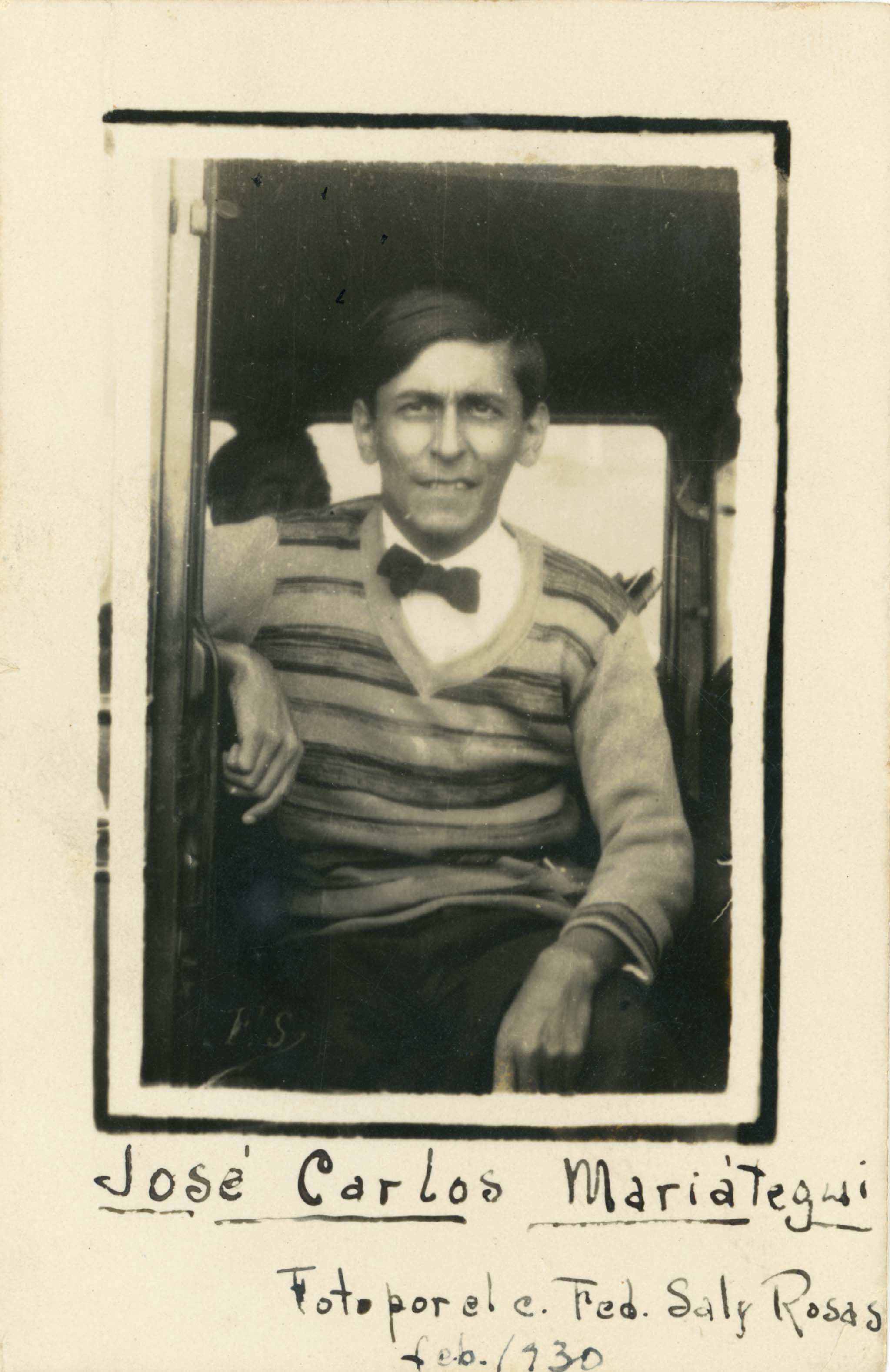

Se trata del texto “La revolución china” publicado originalmente en la revista Variedades el 4 de octubre de 1924 y que posteriormente integró el volumen Figuras y aspectos de la vida mundial tomo I. En dicho artículo, Mariátegui ofrece una visión más profunda de la revolución china, examinando la transformación del país tras su contacto con Occidente. El autor analiza el proceso de industrialización y sus efectos en la sociedad china, detallando la lucha entre las fuerzas democráticas y los residuos absolutistas, proporcionando un recorrido por las diferentes fases de la revolución desde 1911.

Artículos de Mariátegui

Entre 1924 y 1927, José Carlos Mariátegui escribió una serie de importantes artículos sobre China que demuestran no sólo su profunda comprensión de los acontecimientos internacionales, sino también su pionera visión sobre los vínculos entre las civilizaciones no occidentales.

Si revisamos su archivo, podemos encontrar el artículo Sun Yat Sen, publicado el 28 de marzo de 1925 en la revista Variedades, en el cual Mariátegui reflexiona sobre el fallecimiento de Sun Yat Sen y su papel histórico en la revolución china. El texto explora la figura del líder revolucionario y destaca el papel crucial de los estudiantes chinos educados en Occidente en la transformación del país, examinando la tensión entre las fuerzas revolucionarias del sur y las conservadoras del norte, así como el papel del Kuomintang como fuerza modernizadora.

Mas adelante, en «El problema de la China«, publicado en Variedades el 12 de febrero de 1927, Mariátegui ofrece un análisis profundo de la situación contemporánea de China, destacando la lucha del pueblo chino por su soberanía frente al imperialismo británico. Además, examina el papel del gobierno revolucionario de Cantón y desarrolla una crítica incisiva al imperialismo occidental y su intervención en China, defendiendo el derecho de China a su autodeterminación.

Finalmente, en «Las nuevas jornadas de la revolución china» del 24 de abril de 1926 y publicado también en Variedades, profundiza en los conflictos entre diferentes facciones militares y políticas, examinando el papel desestabilizador de los imperialismos extranjeros en China y resaltando la importancia de Cantón como centro revolucionario.

Otras referencias bibliográficas

Por supuesto, existen otros artículos donde no se escribe directamente sobre la situación de China en los años veinte, pero que es incluida dentro de sus análisis amplios de la escena mundial contemporánea. Es decir, ya entonces Mariátegui consideraba que no se podía tener una visión amplia sobre la realidad mundial sin tomar en cuenta al continente asiático en general y a China en particular.

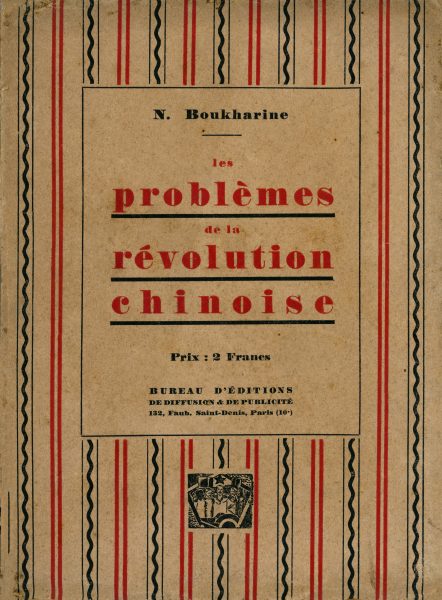

Para ello, Mariátegui no sólo recurría a la información periodística sino también a libros publicados en Europa que trataban estos temas. Es el caso del libro de Nikólai Bujarin, entonces principal dirigente de la Comintern, titulado Les problèmes de la révoliton chinoise , que formó parte de su biblioteca personal.

En el contexto de la incorporación del Perú a la APEC en la década de 1990, el diplomático peruano Juan Mariátegui publicó el libro José Carlos Mariátegui y el continente asiático, 1923-1930, en el que señaló:

“El continente asiático debe merecer una mayor difusión en los medios académicos y en la opinión pública de nuestro país, no solamente en lo político y en lo económico, sino en pro de la participación del Perú como miembro de pleno derecho del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) . La apertura de estudios históricos y culturales complementará los intentos de aproximación”.

La lectura de estos textos de Mariátegui cobra especial relevancia a la luz de la actual política exterior china hacia América Latina y su énfasis en los vínculos civilizatorios, como lo demuestra el artículo del Presidente Xi. La intuición de Mariátegui sobre las afinidades culturales y espirituales entre China y América Latina, forma parte del discurso oficial sobre las relaciones sino-latinoamericanas, respaldada por las importantes inversiones chinas en el Perú, y en megaproyectos como el Puerto de Chancay.

Finalmente

El análisis de Mariátegui sobre la tensión entre China y las potencias occidentales no sólo anticipa los debates contemporáneos sobre el orden mundial multipolar, sino que también presagia el surgimiento de China como potencia global autónoma. La transformación que Mariátegui describió en sus textos —desde una nación que luchaba contra el imperialismo occidental hasta un país que buscaba su propio camino de desarrollo— se ha materializado en la China actual, que ha logrado convertirse en una potencia tecnológica y económica con características propias. Sus reflexiones mantienen una sorprendente vigencia en un momento en que China se posiciona como líder de un nuevo orden mundial multipolar, ofreciendo alternativas de desarrollo y cooperación.

La vigencia de estos análisis sobre China, rescatados y puestos en valor por el Archivo José Carlos Mariátegui, demuestran la extraordinaria capacidad de Mariátegui para comprender y analizar procesos históricos complejos. La cita de Mariátegui por el Presidente Xi Jinping no solo es un ejemplo más de la perspicacia del análisis del Amauta, sino que también señala la continuidad histórica en la búsqueda de vínculos más profundos entre China y América Latina, basados en experiencias compartidas de colonialismo y búsqueda de modernización autónoma.

Esto también es expresión del ideal de Mariátegui de que el proyecto socialista en el Perú se adscribe dentro de un movimiento internacional de cambio civilizatorio. Nada más alejado de Mariátegui el comprender la realidad peruana fuera de ese contexto mundial. Ya lo resumía en una frase en la presentación de la revista Amauta y que hoy tiene plena vigencia: “Un Perú nuevo en un mundo nuevo”.

Referencias Bibliográficas

Artículos:

- Mariátegui, J. C,. ( 1924, 4 de octubre). La revolución china. Variedades, 20(866), pp. 2466-2468. Revisar aquí.

- Mariátegui, J. C,. ( 1925, 28 de marzo). Sun Yat Sen. Variedades, 21(891), pp. 653-657. Revisar aquí.

- Mariátegui, J. C,. ( 1926, 12 de febrero). Las nuevas jornadas de la revolución china. Variedades, 22(947). Revisar aquí.

- Mariátegui, J. C,. ( 1927, 12 de febrero). El problema de la China. Variedades, 23(989). Revisar aquí.

Libros:

- Boukharine, N. (1927). Les problèmes de la révoliton chinoise. Paris, Bureau D’Èditions. Revisar aquí.

- Mariátegui, J. (1997). José Carlos Mariátegui y el continente asiático. Lima, Clenala. Revisar aquí.

Nos enorgullece anunciar que el Archivo Mariátegui ha prestado una selección de obras de su colección para la reciente exposición dedicada a «Siqueiros y los artistas americanos. Casos de Estudio», inaugurada el pasado 2 de agosto en el Museo de Arte Carrillo Gil de México. Esta muestra, celebra el 50 aniversario del museo y conmemora los 50 años de fallecimiento de David Alfaro Siqueiros, destacando los vínculos entre arte y política que marcaron el camino de su carrera.

Las obras del Archivo Mariátegui incluidas en la exhibición exploran las redes de colaboración y las afinidades ideológicas que Siqueiros cultivó en América Latina, incluyendo su paso por Lima en 1923. Entre los objetos prestados se encuentran una reproducción fotográfica de una obra del artista peruano José Sabogal, una fotografía de Blanca Luz Brum junto a Siqueiros, varios números de la revista Amauta y un retrato de Mariátegui pintado por Siqueiros en 1959. Según Julia Pérez, del equipo curatorial, la exposición examina «cómo la revista peruana Amauta, dirigida por el intelectual marxista José Carlos Mariátegui, se configuró como una de las principales plataformas de comunicación para la intelectualidad latinoamericana en cuestiones de literatura, ciencias sociales y artes plásticas».

La exposición cuenta con la participación no solo de los vínculos hechos por el artista con Perú, sino también con Los Ángeles (1932), Buenos Aires (1933), Nueva York (1936), Chillán (1940) y La Paz (1953). A través de obras, cartas, fotografías, artículos de revistas y otros materiales de archivo, la muestra visibiliza las redes laborales y afectivas que el muralista construyó durante su vida.

Para conocer más sobre la exposición puedan INGRESAR AQUÍ.

El pasado 23 de agosto, el Museo de Arte de Lima-MALI inauguró la exposición «MALI Colecciones. Adquisiciones y donaciones (2019-2023)», que presenta una amplia selección de obras incorporadas a la colección entre 2019 y 2023, gracias a la generosidad de diversas personas y al minucioso trabajo curatorial del museo.

Nos complace anunciar que, entre las obras expuestas, se encuentran algunas donadas por la Familia Mariátegui, las cuales reflejan el legado cultural y artístico de José Carlos Mariátegui y ahora forman parte de la colección permanente del MALI.

La muestra abarca desde el arte precolombino hasta creaciones contemporáneas, y se presenta en las salas 2 y 3 de exposiciones temporales, así como en la sala 29 del segundo piso, dentro del recorrido de MALI Colecciones. La exposición invita a los visitantes a explorar diversas expresiones del arte peruano, con un enfoque especial en la pintura, la gráfica y la imagen del artista.

Hoy, 14 de junio, se conmemoran 130 años del natalicio de José Carlos Mariátegui, reconocido como uno de los principales marxistas del Perú y de América Latina. En esta ocasión, el Archivo Mariátegui ha considerado oportuno publicar la colección de documentos relacionada a la Alianza Popular Revolucionaria America – APRA, la cual permite explicar y esclarecer, de cierta forma, la polémica entre Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui.

Historia Archivística

Durante la organización del Archivo José Carlos Mariátegui, se descubrieron diversas colecciones, entre ellas un conjunto importante de documentos relacionados con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Entre estos documentos se incluyen:

- Sección 1. Cartas originales de Víctor Raúl Haya de la Torre dirigidas a Eudocio Ravines.

- Sección 2. Cartas de los miembros de la Cédula Aprista, tanto en Perú como en el extranjero.

- Sección 3. Documentos vinculados al periodo de ruptura entre José Carlos Mariátegui y el líder fundador del APRA.

Inicialmente, los documentos que formaban parte del archivo personal de José Carlos Mariátegui fueron custodiados por su hijo menor, Javier Mariátegui. Con el tiempo, varios investigadores tuvieron acceso a estos documentos. Un caso notable es el del historiador Alberto Flores Galindo, quien utilizó los documentos de la Sección 1 para su artículo «Un viejo debate: el poder». En este artículo, se menciona que los documentos estuvieron en posesión de Eudocio Ravines, quien los dejó en la casa de Anna Chiappe, viuda de Mariátegui, sin reclamarlos posteriormente.5

Asimismo, gran parte de los documentos que conforman la Sección 3 y la Sección 2 se publicaron en el libro Víctor Raúl Haya de la Torre: giros discursivos y contiendas políticas (Textos inéditos) compilado por Ricardo Melgar Bao y Osmar Gonzáles, y publicado en el 2014.6 Además, algunos documentos de estas diferentes secciones, como «El plan de México», se publicaron en 1948 en el libro Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú. Tomo II de Ricardo Martínez de la Torre.

Gran parte de estos documentos fueron encontrados en buen estado de conservación, lo que permitió su digitalización y sistematización. Además, fueron colocados en nuevas guardas para asegurar su preservación a largo plazo, garantizando que estos importante documentos continúen disponibles para futuras generaciones de investigadores y el público en general.

Referencias

- Flores Galindo, A. (diciembre, 1982). Un viejo debate: el poder. Socialismo y Participación, 20, p. 15-41.

- Melgar Bao, R. y González, O.(comp.). (2014). Víctor Raúl Haya de la Torre: giros discursivos y contiendas políticas (Textos inéditos). Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.