CHIAPPE, Anna

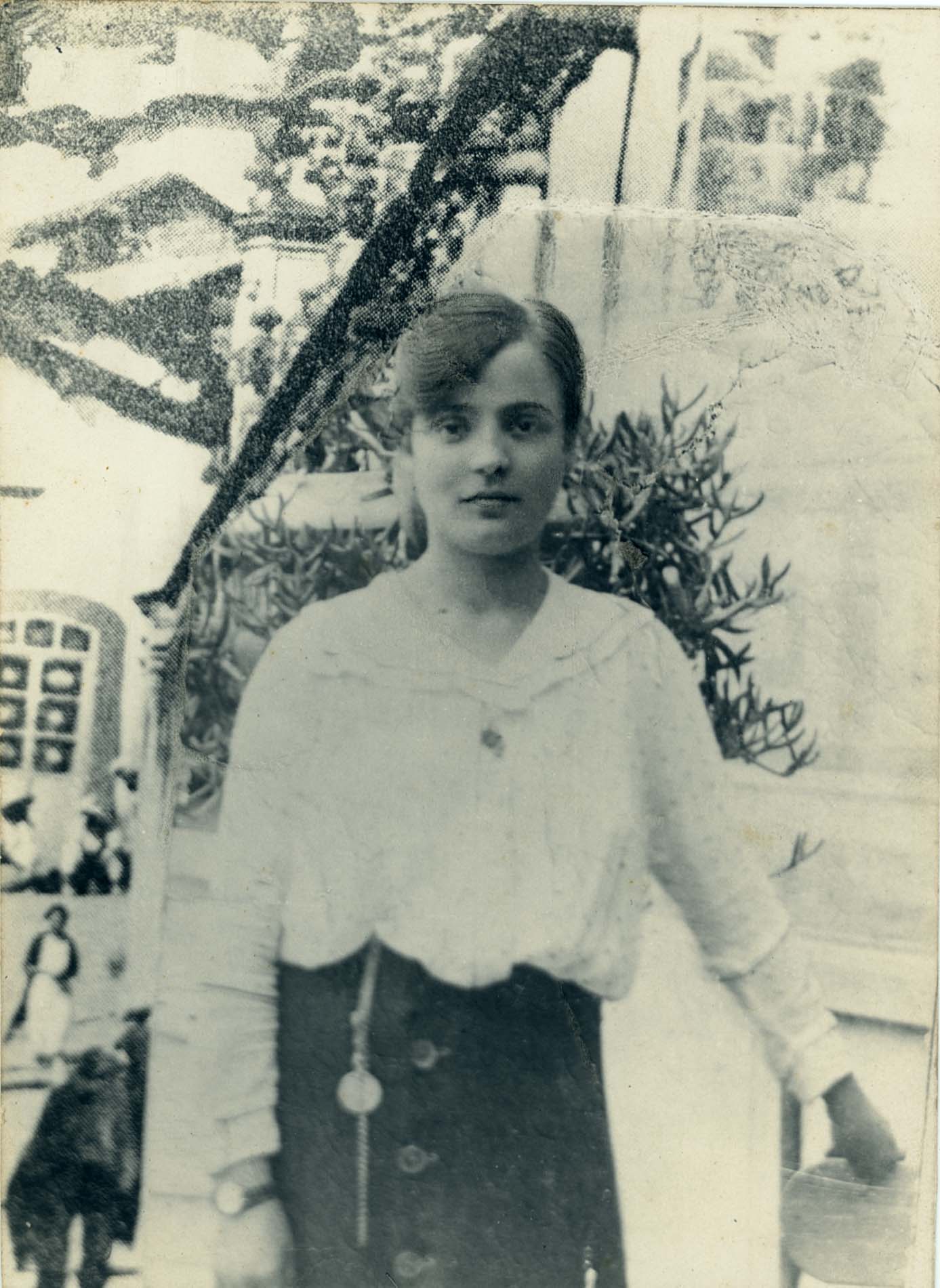

Nacque a Lucca il 26 luglio 1898. Figlia di Domenico Chiappe e di Iacopa Iacomini. Compì gli studi primari nella sua città natale e quelli superiori a Firenze. In questa città conobbe, nel 1921, il saggista peruviano José Carlos Mariátegui che sposoò nello stesso anno. A Roma nacque il loro primo figlio, Sandro (1921).

Anna Chiappe giunse in Perù con il marito il 18 marzo del 1923, sul vapore «Negada», proveniente da Amburgo. A Lima nacque- ro gli altri tre figli: Sigfrido (1923), José Carlos e Javier (1928).

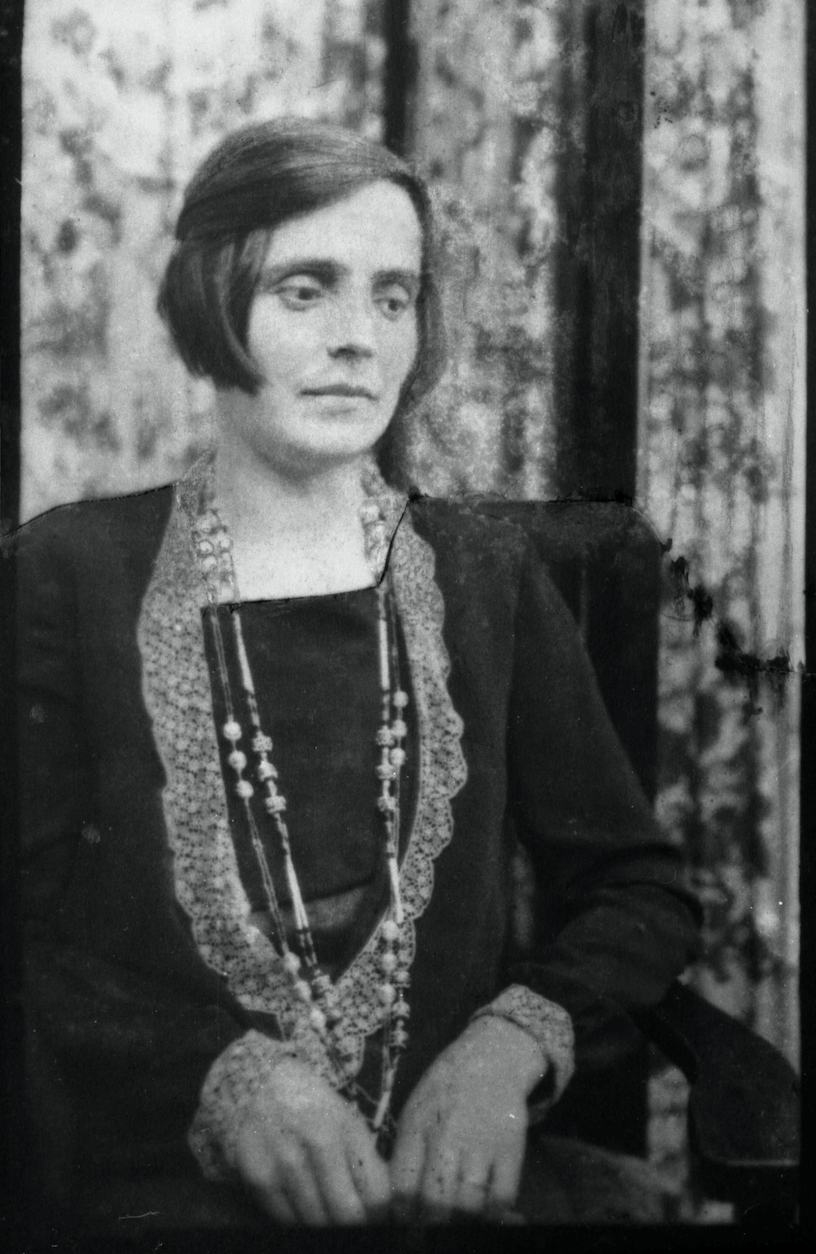

La presenza di Anna nella vita e nell’opera di Mariátegui fu decisiva, non solo per il fatto di esse- re unita a lui da un profondo affetto, ma anche per la cura che richiedeva la fragile salute dell’ «Amauta». Anna assunse il controllo completo della casa e del- l’economia domestica e ció per- mise a Mariátegui la tranquillità necessaria per realizzare il suo lavoro intellettuale.

All’aggravarsi della malattia di Mariátegui, nel 1924, quando si salvò la vita solo grazie all’amputazione di una gamba, si verificò una situazione che occorre sottolineare: il famoso medico e chirurgo Guillermo Gastañeta fece presente alia famiglia la gravita del caso e la necessità dell’amputazione. La madre di José Carlos, Amalia La Chira, si oppose per ragioni religiose. Allora Anna intervenne in modo determinante: «Se l’amputazione é necessaria per salvargli la vita, come sposa e come madre dei suoi figli l’autorizzo a farla».

José Carlos in una nota autobiografica racconta: «Persi una gamba e rimasi assai fragile»; ma la presenza assidua di Anna, il suo atteggiamento risoluto di appoggio totale accompagnato da tenerezza, gli permisero di produrre nei sei anni seguenti il meglio della sua opera di pensatore originale, rivolta all’esame della realtà nazionale e all’analisi della situazione mondiale. Fu così che Anna Chiappe ebbe un’influenza decisiva nella vita di Mariátegui, i cui scritti hanno influito fortemente sull’evoluzione politica e ideologica peruviana successiva. Nulla meglio della seguente prosa poetica esprime quello che Anna Chiappe significò nella vita di Mariátegui, da lui scritta nel 1926:

«La vita che mi hai dato»

«Nacqui un seconda volta nella tua carne rinascimentale come quella della Primavera di Botticelli. Ti scelsi tra tutte, perché ti sentii come la più diversa e la più lontana. Come una nave corsara, senza saperlo cercavo un ormeggio, una rada serena. lo ero il principio della morte; tu quello della vita. Ebbi il presentimento di te nella candida pittura del Quattrocento. Iniziai ad amarti prima ancora di conoscerti, in un quadro antico. La tua salute e la tua grazia vetusta aspettavano la mia tristezza di sudamericano pallido ed esile. I tuoi rustici co- lori di donzella di Siena furono la mia prima festa. II tuo tonico possesso, sotto un cielo latino, mise nella mia anima una girandola d’allegria.

Grazie a te, il mio cammino insanguinato ha tre aurore. E ora che sei un po’ sfiorita, un po’ pallida, senza i tuoi antichi colori di madonna toscana, sento che la vita che ti manca é la vita che hai dato a me».

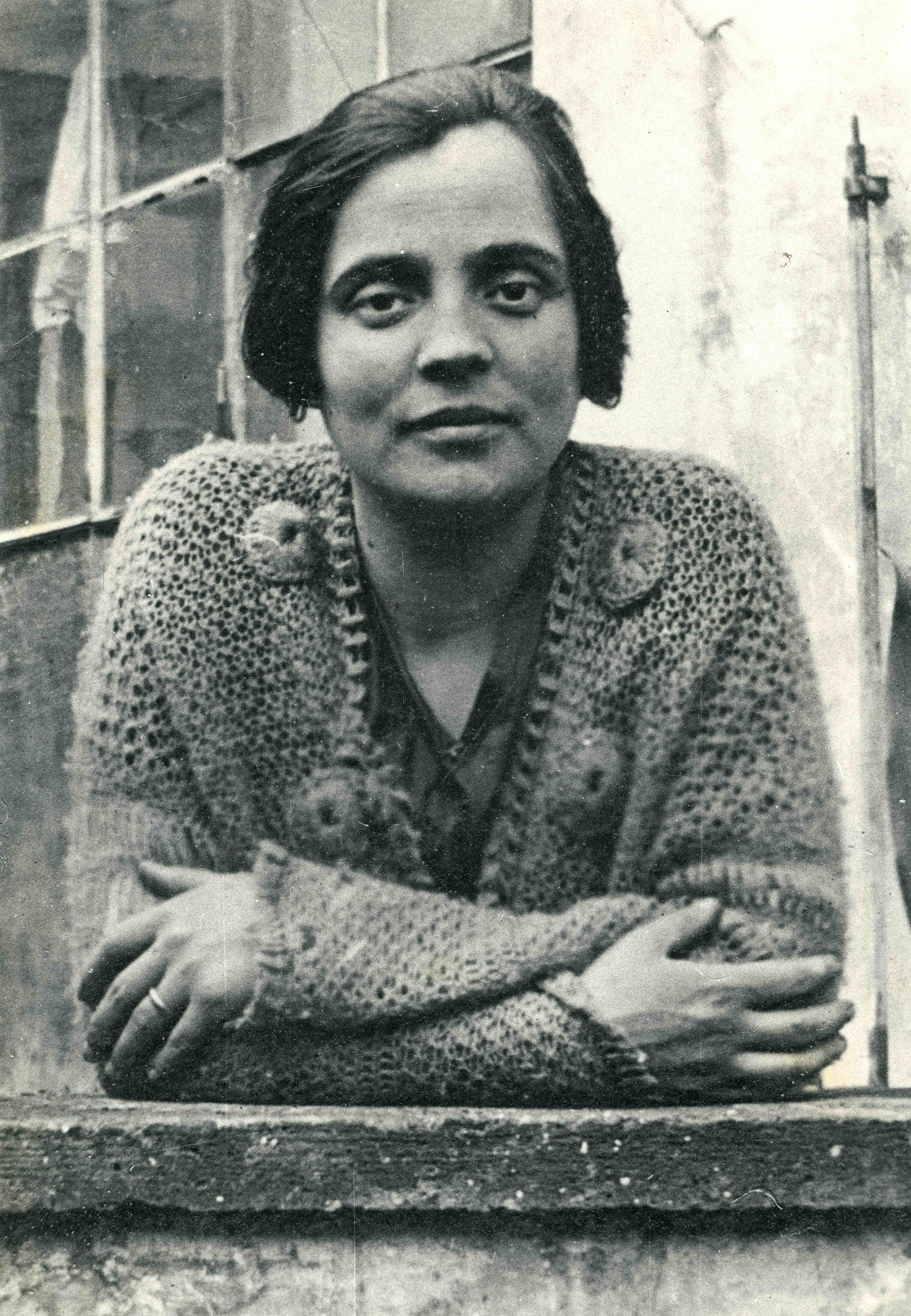

Quando Mariátegui morì, il 16 aprile del 1930, Anna dovette Affrontare un dura situazione economica per poter sostenere i suoi quattro figli che crebbe e educò con grande dedizione, mettendo in mostra la sua tempra di madre lottatrice. I primi anni di duro lavoro personale le mostrarono quanti sforzi dovesse fare per la cura della famiglia e l’istruzione adeguata dei figli e per questo motivo apri un piccolo negozio, la libreria «Minerva» a Barranco (1937) che poi ebbe una succursale a Miraflores (1940). Così, sotto la ragione sociale di «Vedova di Mariátegui e figli», poté procurarsi le risorse che sistemarono agiatamente l’economia fa- miliare e le permisero la pubblicazione e la diffusione della vasta produzione scritta di José Carlos Mariátegui.

Anna Chiappe non tralasciò la cultura italiana, in special modo la lettura di opere lettera- rie, soprattutto quelle di Dante Alighieri. Come in molti casi di emigranti giunti al margine di una strategia migratoria economica, Anna non ebbe contatti con la comunità italiana in Perù. A ciò contribuì un fattore culturale, poiché la maggioranza degli emigrati italiani suoi vicini era- no liguri e parlavano soltanto in dialetto. Dall’altro lato, la maggior parte di costoro era favorevole al fascismo e Anna aveva abbracciato, con il marito, le idee socialiste. Erano ben pochi gli emigranti con cui Anna poteva parlare italiano. Come molti, fece del Perù una seconda patria e non tornò mai in Italia, dove i genitori erano morti e aveva pochi parenti. Seguiva le vicende italiane e non volle tornare, sebbene abbia avuto la possibilità di farlo perché, diceva, l’Italia era moho cambiata e preferiva ricordarla coma l’aveva lasciata.

Anna Chiappe in Mariátegui lavoro attivamente fin dopo gli ottant’anni, circondata dall’ammirazione e dall’affetto dei differenti ambienti culturali e sociali peruviani. La «donzella di Siena» morì a Lima il 16 giugno del 1990, vicina ai novantadue anni. Fu degna erede di José Carlos Mariátegui e rappresentante della tenacia e della dolcezza delle madonne toscane.

Traducción realizada por María Claudia Carmona

Anna Chiappe Vda. Mariátegui ricorda i suoi dieci anni intensi al lato del “Amauta».

SOTTO un retratto sorridente di José Carlos, Anna Chiappe cerca di comparire meno nervosa, senza quell’espressione di angustia che le copre l’anima ogni anno a metà aprile, da tanti anni, dal 16 aprile 1930, senza il compagno che conobbe a Firenze, che iniziò ad amare a Firenze, “rinacqui nella tua carne quattrocentista come quella de “La Primavera» di Botticelli”.

La mattina del giovedì non faceva né freddo né caldo. Ben pettinata, con un impeccabile completo a righe, la signora Anna Chiappe in Mariátegui aspettava sotto al ritratto di suo marito. Negli occhi si somigliavano. Gli stessi occhi gli saltavano fuori dalle orbite, e con la stessa espressione di passione, come saltando e con vita eterna. “José Carlos?” “José Carlos?” disse quando mi sentì arrivare. Sua nuora le disse, “No, signora, sono i giornalisti. E la signora Anna, la forte signora Anna di Siena e di José Carlos Mariátegui, mi ricevette dicendo “Che dolore la morte di José Carlos! È una piaga dalla quale non potrò mai sanare”.

Ricorda vagamente una riunione a Firenze, le voci, una musica di violino. Ventanni, un padre commerciante di caffè, Ugo, il fratello medico morto, i canti della Divina Commedia imparati a memoria e recitati in classe. Quello ricorda vagamente, ma non il ragazzo pallido e magro che le fu presentato come “José Carlos Mariátegui, il peruviano” e che le iniziò a parlare in italiano, facilmente, in scioltezza, con eleganza. Iniziarono comodamente a capirsi. Ricorda ancora la sua voce dolce e chiara, i suoi gesti, il cravattino. Magari, chissà, la sua salute e la sua grazia aspettavano quella tristezza da sudamericano.

Era il 1920, la primavera del 1920. La signora Anna disse che rimase a pensare a lui. Lui, José Carlos, viveva in una pensione che dava su Piazza della Signoria. Si era presentato come “scrittore, letterato, signorina, molto interessato alla cultura italiana».

Poche settimane dopo si sarebbe prodotta la riunione definitiva. Uno zio di Anna aveva un lussuoso ristorante a Nervi che si chiamava “Il Piccolo Eden». Era un ristorante campestre di lusso, sicuramente molto bello, fiori, una fisarmonica suonava tutto il tempo. Parlarono, la freccia diede nel segno. Anna ricorda il suono della fisarmonica e un odore di fiori.

Ma lo zio era indignato. Di fronte alle continue visite di José Carlos e vedendo che la nipote era decisa a lanciarsi nell’avventura del matrimonio, un giorno, non ricorda in che momento, le disse: “Quel sudamericano pallido, di aspetto malandato, renderà molto disgraziata la tua vita. Tornerai in Italia sconfitta e carica di figli.

Si sposarono a Firenze poco tempo dopo.

Qui a Lima, nel 1989 inizia ad aumentare II calore. La signora Anna inizia a illuminarsi di colori. Come somiglia il suo sguardo a quello di suo marito appeso alla parete. Nonostante la angustia, nonostante il tempo, come si somigliano quegli sguardi. Dal basso viene un odore a locro, a purè, a zuppa di verdure. Come si somigliano quegli sguardi.

Iniziarono a guardare insieme a Firenze. Rapidamente venne Roma. Lei sa, signore, che a José Carlos faceva molto male il freddo dell’Italia del nord, e molto bene il clima dell’Italia del sud? A Roma, lì, si sentiva molto bene.

Mentre l’odore della zuppa di verdure continua a salire per le scale, la signora Anna ricorda come le scriveva poesie, José Carlos. E come la innamorava. Mi sta dicendo che la innamorava come uomo e come peruviano. Una miscela di poesie e descrizioni amorose della terra, la gente, i furori di quella gente, Anna, la mia gente, i peruviani, il Perù.

Le parlò della sua infanzia triste, marcata dalla osteomieliti. La gamba sinistra, Anna. Anna gli consigliò di farsi esaminare a Bologna in un famoso centro traumatologico. Ma lui diceva di sentirsi molto bene a Roma e che, inoltre, “Anna, non sopporto la maschera di cloroformio. Ho sofferto molto con le esplorazioni mediche, e non sopporto la maschera di cloroformio, né nulla che mi ricordi la malattia a Lima”.

Anna lo accarezzava.

I primi giorni a Roma lo vedeva felice. Furono giorni felici, davvero. José Carlos, la sua intelligenza, erano una luce. Le parlava della sua voglia di tornare a Lima, di stabilirsi in Perù per iniziare il suo compito di scrittore e, soprattutto, i suoi programmi di lotta sociale. Così le disse.

Rimasero due anni a Roma. Lo ricorda geloso del suo tempo, scriveva sempre, studiava il marxismo. Qualche volta José Carlos disse che l’amore di Anna gli fece vedere chiaramente molte cose, specialmente la lettura di alcuni libri che prima considerava sommamente densi, duri.

Vivevano in Via della Scrofa, in dei soppalchi. Anche Anna, dal canto suo, iniziò a vederci chiaro. Insieme attraversarono quel processo di sensibilizzazione socialista. Lo fecero allo stesso ritmo e con grande entusiasmo. “E pensare che prima di conoscerlo non mi interessava nulla di tutto ciò. Ero conservatrice, una ragazza cattolica… Conoscerlo significò tagliare con tutte le mie tradizioni. Mi avvicinai al pensamento socialista”.

Nel 1921 viaggiarono insieme al Congresso Socialista di Livorno, appuntamento storico dove si sarebbe prodotta la divisione dei socialisti riformisti con i comunisti. José Carlos assistette in quanto corrispondente di “Il Tempo”. La signora Anna ricorda quanto rimase impressionato da Antonio Gramsci. Ricorda anche le voci, le discussioni e José Carlos che guardava tutto. Settembre del 1921. Si risolsero le posizioni dei socialisti e dei comunisti. Umberto Torracini, un senatore, ricordò nel 1964 che gli chiamò l’attenzione una persona conosciuta semplicemente come “il peruviano”, per la sua forte personalità e i suoi solidi criteri.

Nel maggio del 1922, andarono alla Conferenza Internazionale economica di Genova. José Carlos lavorava intensamente. Riceveva uno stipendio come addetto stampa della Legazione del Perù in Italia che presiedeva Arturo Osores. Viene allora un intenso tempo di viaggi. Germania, fine del 22 e inizi del 23. Poi Australia, Ungheria, Cecoslovacchia, Francia, poi dissero basta.

Il 20 febbraio 1923 andarono a Lima da Le Havre imbarcati sul “Negada”. Anna portava in braccio Sandro, il suo figlio maggiore, e nel ventre Sigfrido, il secondo.

Incinta arrivò Anna al Callao. Vestiva di bianco, la pallidezza. Erano stati 23 giorni di viaggio. Anna non aveva paura. Accanto a José Carlos non aveva mai avuto paura di nulla. Quando morì, sì, un poco, ma dovette farsi coraggio. Come fa ancora adesso.

Non le piacque il Callao.

Venne una sfilata di volti e sguardi. José Carlos, il suo José Carlos era portato da un bosco di braccia e mani. Non le piacque il Callao. José Carlos era molto eccitato, molto contento. Chiamava tutti per nome. Il primo che sentì corrispondeva a un uomo citrino, con i tratti da indio. Era ebanista e si chiamava Fausto Posada.

Vide le cose piatte. Dov’era il cielo azzurro che diceva José Carlos? E il sole? Non c’era cielo. Non c’era sole. Solo persone pallide sotto un materasso spesso di nuvole. Andarono a vivere al jirón Huanta, nei Barrios Altos. I paesaggi di Siena, di Firenze, di Nervi, trasportati a delle strade umide, piatte, lunghe, e la sfilata di gente pallida, citrina, che tutta la sua vita doveva cercare, circondare, perseguire suo marito.

Dal Jirón Huanta alla Quinta Heeren. Ricorda che andavano a piedi fino al Paseo Colón, dove ora funziona il Museo d’arte, no signore? E che prima si chiamava Palazzo dell’Esposizione. Lì, in un settore ceduto dal Municipio alla Federazione degli studenti, funzionava l’Università popolare. Lì avrebbe dovuto vedere suo marito dinanzi a quella gente pallida e citrina, da lei non solo ammirato, ma anche amato.

Come anche ora.

Tuttavia, la fatalità iniziò ad attuare.

José Carlos entrò in crisi di salute. Nella gamba sana era comparso un tumore. Si ritorceva con febbre a 40, 41, 42. Una mattina, vedendolo così male, il dottore Gastaneta considerò che bisognava amputare immediatamente la gamba. La signora Amalia in Mariátegui, madre di José Carlos, si oppose. Era molto cattolica. Le preoccupava la religione. Preferiva un confessore.

La signora Anna intervenne come punta da uno spillo: “Sono sua moglie, e la madre dei suoi due figli. Se l’intervento è indispensabile, proceda”.

Il sole di mezzogiorno inizia a debilitarsi qui a Lima nel 1989. La signora Anna ha mantenuto un lungo silenzio. Lo rompe: “Il mio José Carlos si svegliò tranquillo, chiedendo di me. Passarono vari giorni dopo l’operazione. Mi diceva solo che sentiva un addormentamento o qualcosa di simile. Una mattina alzò la coperta e si vide senza la gamba destra. Lanciò un grido atroce. Non lo avevo mai visto così: il suo pianto, la sua disperazione. La mia vita è tronca, diceva, non servo a niente, lo lo abbracciavo, con tutta la mia tenerezza lo abbracciavo. Baciando, bevendo le sue lacrime gli dissi: “José Carlos, a tutto c’è riparo. Viaggeremo per metterti una gamba ortopedica. In te ciò che vale di più è il tuo cervello, José Carlos, e mentre il tuo cervello è intatto e capace di produrre idee, tutto il resto è secondario, José Carlos mio adorato”.

Non l’avrebbe mai più visto a pezzi. Mai più. Andarono a vivere alla casa di Leuro, a Miraflores, dove compì una tappa della convalescenza che si condivise con una stanza in una clinica di Chosica. José Carlos tornò al suo lavoro giornalistico in «Mundial” e “Variedades”. Il suo nome cresceva. Da Leuro passarono alla casa in jirón Washington, dove si fecero più intense le loro relazioni con i politici e gli operai. La signora Anna lo ricorda molto gelosa del proprio tempo, come un possesso di fronte alla macchina, con i libri. Riceveva gli operai a partire dalle sei di sera. I politici arrivavano più presto, gli operai più tardi. Con loro rimaneva più tempo, parlando di tutto, nel mezzo del silenzio, prima delle domande e della discussione. Ricorda che una volta arrivò Jorge del Prado alle tre del pomeriggio. José Carlos era alla macchina e neanche lo guardò. Jorge del Prado rimase accanto a lui e siccome José Carlos aveva vita solo per il suo lavoro, se ne andò. Quando tornò alle sei del pomeriggio, dopo che le persone se ne furono andate, José Carlos gli disse:

«Guardi’, compagno Jorge. Ho il presentimento che la mia vita sarà corta. Per questo devo trarre il maggior beneficio dal tempo, per leggere, scrivere e creare per tuttr».

Dal 16 al 30 furono gli anni più fecondi di José Carlos. Nel 1916 pubblica la rivista “Amauta”, e nel 1928 il quindicinale “Labor», che José Carlos voleva vedere convertito in giornale per i lavoratori. La casa di Washington era pulcra, e José Carlos, come ricorda Basadre, riceveva sempre molto agghindato, molto pulito.

«Cosa gli piaceva? Gli piaceva il cibo italiano, parlare con me in italiano e la musica di Beethoven, in primo luogo Beethoven. Poi Wagner, Schubert. Lo infunava l’inadempimento della gente. Lo ripugnava la bugia, le posture accomodanti, i comportamenti posticci, tutto ciò che caratterizza la politica criolla I ragazzi erano ancora in fasce mentre lui lavorava».

«A fine marzo 1930, José Carlos entrò in crisi. I dolori lo tormentavano. Si aggravò molto il 12 aprile…»

Dalla Clinica Villaràn, la signora Anna non si separava. La sua mano sulla testa di José Carlos. Come per calmargli il dolore. Mai più le urla, il sudore sulla fronte. Suo ragazzo di 26 anni di Firenze agonizzava quel 16 aprile 1930. Avevano iniziato a guardare insieme. Dieci anni, non di più, signore, macché dieci anni. Non ricorda in che momento lo aveva visto con il suo cravattino, parlandogli in italiano, e la musica di fisarmonica, alla distanza. “Abbi cura dei ragazzi”, le disse, “Abbi cura di te”, e ripetette varie volte, “Anna, Sandro, Sigfrido, José Carlos, Javier, la rivoluzione si può fare solo sulla base di grandi principi”. E poi disse, molto chiaramente: “Addio, Anita».

- Traducción realizada por María Claudia Carmona

Por: Nicolas Allen

José Carlos Mariátegui was Latin America’s most original revolutionary thinker, who combined Marxist analyses with the vernacular of regional popular movements. Ninety years after his premature death, his work is strikingly relevant.

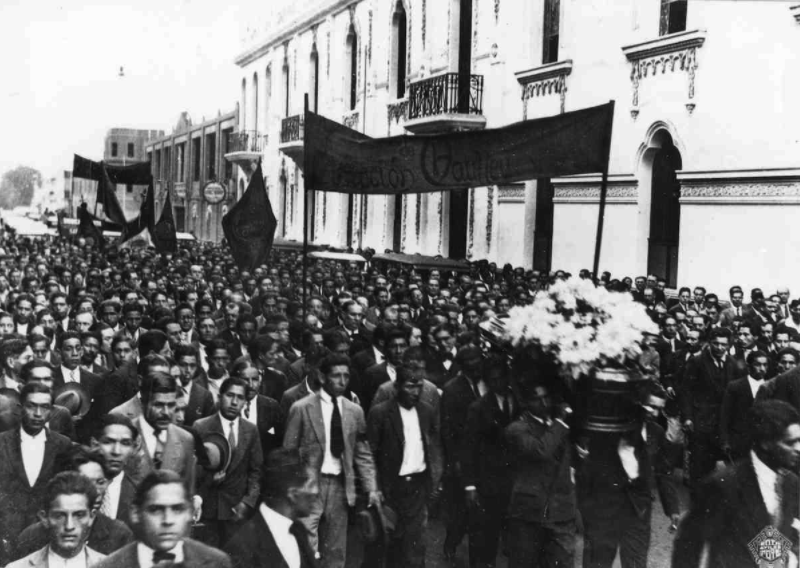

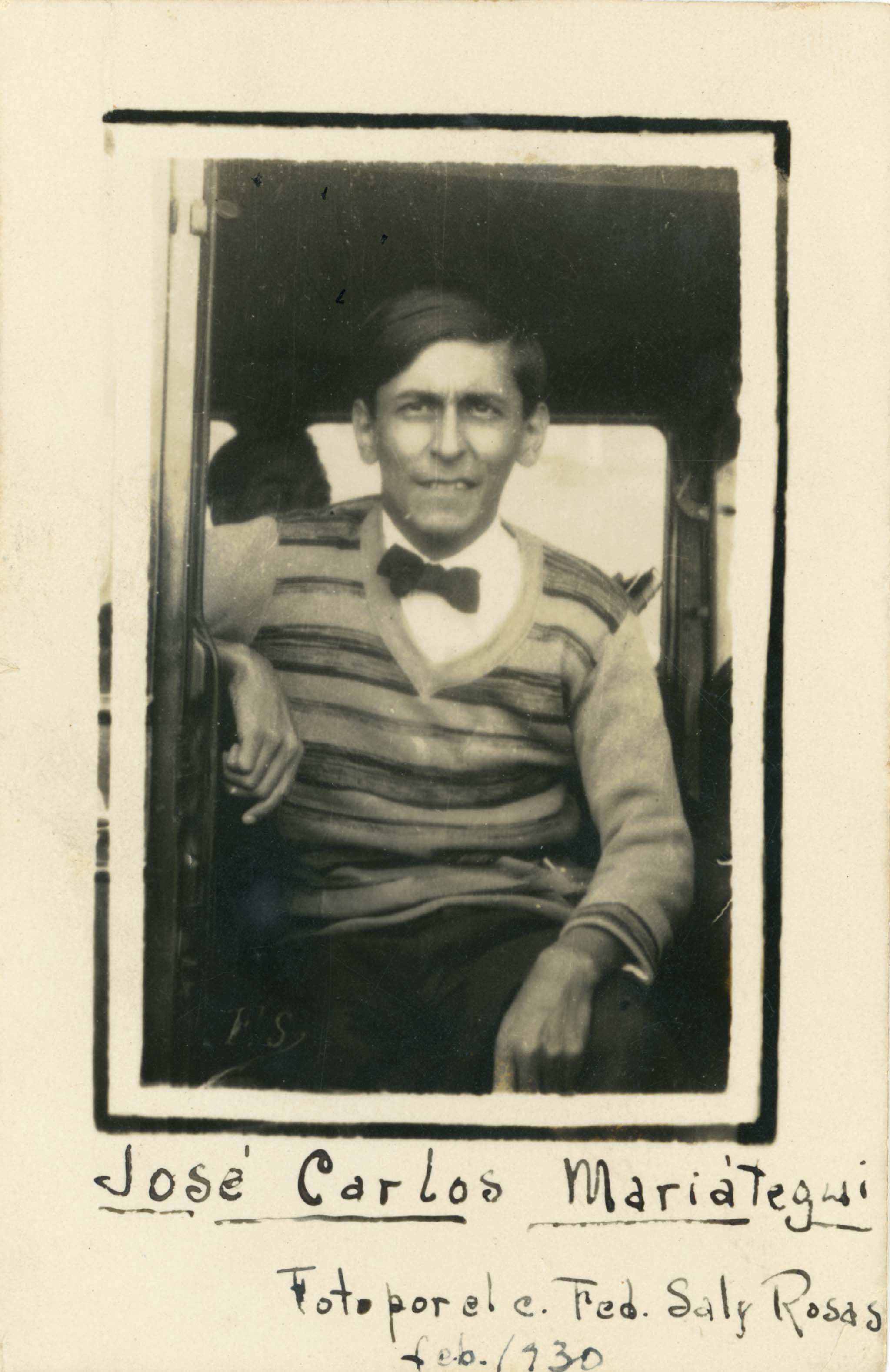

Ninety years ago, José Carlos Mariátegui passed away in Lima. Only thirty-five years of age at the time, his funeral procession was attended by tens of thousands of Peruvian workers whose veneration of the Amauta, or “wise one,” bordered on the religious. It was a fitting tribute to a revolutionary who had consistently likened socialism to a kind of spiritual calling.

Many decades later, Mariátegui is still one of Latin America’s most original Marxist thinkers. Some would even go so far as to say that the spirit of the regional left remains essentially Mariateguiano — a warm current of humanist Marxism singularly embodied by Mariátegui. But like Antonio Gramsci or Che Guevara, Mariátegui’s renown has also come at a cost: a few aphorisms and catchphrases are the sum of what most card-carrying leftists know today about the Latin American revolutionary.

This reduction of his legacy is all the more unfortunate since Latin America needs Mariátegui now more than ever. The ninety-year anniversary of his passing finds the region in the midst of a conservative “Blue Tide” that, when combined with the COVID-19 crisis and looming economic catastrophe, paints an overall grim picture. As ongoing commemorations are dampened by the current political and economic outlook, the Latin American left would do well to rediscover in Mariátegui’s revolutionary romanticism an antidote to the fatalism and fear that reactionary forces are peddling throughout the region.

Legacies of the Amauta

“You don’t know who Mariátegui is? He’s the prototype of the new American man.” These were the words of Henri Barbusse, an elder statesman of French communism and acquaintance of Mariátegui. One might add: as the founder of Amauta, the journal of socialist polemic and culture that defined an entire generation, general secretary of the Peruvian Socialist Party, and creator of that country’s first trade union federation, Mariátegui was actually the prototype for a new Latin American revolutionary. While many interwar socialists had dismissed the region as a “people without history,” Mariátegui’s socialism saw him set out to make world history from the margins of the capitalist system.

Many are quick to point out that Mariátegui was not a conventional Marxist. Indeed, Latin American Marxism — a catchall that includes heterodox currents like liberation theology, dependency theory, critical pedagogy, and others — dates back to the late 1920s, in what were the final years of Mariátegui’s short life. It was then, with one ear to local indigenous rebellions, student movements, and labor unrest, and the other attuned to social revolution in Europe, the Peruvian struck on one of his most important ideas: that though Marxism was of European origin, it could at the same time be a universal theory of emancipation.

Mariátegui’s lifework can almost be read as a conceit on this one idea: universality for Marxism does not mean the cut-and-paste application of theory, regardless of place and time; instead, to be truly universal — and materialist — an idea must be capable of rethinking and remolding central categories like class struggle and modes of production to fit with the specific realities it encounters. In Mariátegui’s own terms, Marxism was “a compass” and not a fixed route, a tool that could be used by oppressed peoples and nations trying to find their own way.

Many contemporaries balked at what they considered a Eurocentric fantasy — Marxism was, after all, of European mint. Still, Mariátegui seemed to have the last laugh: his political project, joining regional popular movements with Marxist revolutionary doctrine, would eventually become the radical history of twentieth-century Latin America writ large.

South American Heresy

Mariátegui’s political vision starts from a relatively straightforward insight. Throughout its history, capitalism has assumed different forms, whether in the core or periphery. From there, Mariátegui reasoned that if Marxism were to be an effective tool for those oppressed by the capitalist system, it should be spoken in a local vernacular that could reflect regional variations of capitalist social relations. More precisely, writing in early twentieth-century Peru, with its majority indigenous population, minority industrial proletariat, and comprador bourgeoisie, Mariátegui reached the conclusion that being a Marxist in the Andes meant embracing “Indo-American Socialism.”

By now, the Latin American left has elevated debate over “Indo-American socialism” into a near-competitive sport. Broad strokes, Mariátegui’s argument was that the modern doctrine of class struggle would receive a warm reception among the Andean region’s “proto-communist” cultures, and that these indigenous ayllu communities, themselves inchoately socialist, could in turn become the germ seed for a nationwide socialist movement.

That idea ruffled a few feathers. First, and most obviously, because it bucked the so-called stagist model embraced by certain Marxists. These held that all societies should pass through a period of full capitalist development — with correspondingly “traditional” class relations — before advancing to socialism. But later in life, when Marx corresponded with the Russian populists, he in fact entertained similar ideas to those that Mariátegui arrived to. Both Mariátegui and Marx believed it possible for certain collectivist societies — reconsidered now as extra- rather than pre-capitalist — to ignite nationwide socialist transformation.

Mariátegui’s provocation also skirted the dominant lines of contemporary left debate in Latin America. There, socialism was commonly viewed as a task to be tackled after (bourgeois) economic independence had been accomplished. The Indo-American variant, however, imagined socialism as the alpha and omega of the revolutionary project. Mariátegui’s contention, to this day a lively source of debate in the Andean region, was that the ayllu was a form of community that had actively resisted being dissolved into capitalism’s commodified social relations. To play on Nick Estes’s formulation, theirs was a history of the future: an indigenous “disaster socialism” whose communalism had allowed them to survive the end of the world, or, in what must have amounted to the same, conquest and colonial annihilation.

Making Peru Peruvian

These ideas were especially challenging for a country like Peru in the 1920s, where modernity and development were tending to converge on the so-called Indian question — increasingly framed as a matter of public administration and charitable works. Mariátegui’s polemics against this kind of paternalism were especially vitriolic: there would be no national “redemption” of the indigenous, because, in point of fact, the nation as such did not exist.

Nor was he entirely wrong to make such a claim. As hallowed a figure as Simón Bolívar, “the Liberator,” had imagined the nation as a split category: in his namesake country, Bolivian Creoles were constitutionally separated from noncitizen indigenous. Years later and in a similar vein, Bolivian Marxist René Zavaleta Mercado observed that in the Andean context, the word “patria,” or fatherland, referred less to a united polity than it did a pitched battle over who belonged and who was excluded. Mariátegui, for his part, was among the first to bring that conflict into plain view: the young Latin American republics born with their backs to the indigenous masses would only become independent nation-states — not neocolonial caste societies — when the indigenous subjects, allied with socialists and the organized working class, engaged in revolutionary activity.

Mariátegui rallied around that cause with a curious battle cry: “Peruanize Peru.” Despite appearances, this was the opposite of an “essentialist” slogan. While elevating the indigenous cause as central to national liberation, Mariátegui railed against Rousseauian visions of the “good Indian” or, as some contemporaries advocated for, a return to the Tawantinsuyu (the Incan Empire). The “Amauta” was emphatic on this point, going so far as to argue that the very idea of cultural purity was a Western import and that those advocating for a naively autochthonous cultural politics were actually practicing a stealthy form of Eurocentrism. Mariátegui took a clear-eyed view on the matter, recognizing that if the indigenous were to become a genuine historical agent, and not the one-dimensional, folksy figure preferred by “indigenistas,” there would have to be a reckoning with national history that in the final instance gave a new meaning to national liberation.

As historians rightly note, Peru’s uniquely conservative independence movement had been more preoccupied with the existential threat of indigenous uprisings than it was with real political and economic independence. The case of the indigenous rebellion leader Túpac Amaru II was emblematic in that sense: a would-be patriot, Túpac Amaru II led a historic struggle in the eighteenth century against the Spanish monarchy’s colonial administration, only to be expunged from the national annals in the early nineteenth-century Republic. The ostensibly modern nation-state emerging from independence was not only exclusionary of the indigenous, but it was also so clearly drawn along ethnic lines and reinforced by a semicolonial productive structure that one could very well feel dubious about the emancipatory potential of the nation.

Mariátegui’s answer to that conundrum was a harbinger of what years later would come to be known as the Third World project: for dependent, peripheral nations, national liberation was inseparable from revolutionizing the entire world system. “Peruanize Peru” did not mean winding the clocks back to a supposedly timeless Amerindian culture, in what would only amount to a mirror image of the colonial nostalgia practiced by the Creole elite. Instead, Mariátegui suggestively imagined arriving at the nation through an internationalist detour, a trajectory where communities pushed outside the boundaries of the bourgeois nation-state (as was the case of the indigenous, but also, for example, the Jewish diaspora) and could reconvene around a set of future-oriented ideas — socialism chief among them — that held out the promise of unblocking the nation’s emancipatory potential. Mariátegui’s natural point of reference here was the October Revolution, which at that point still held out the promise of a global revolution from the East; but the Peruvian was equally inspired by anti-colonial resistances in India, China, and throughout the Americas.

Myths of the Future

Mariátegui’s most cherished and disputed notion was something he called “the myth,” a unique fusion of high idealism and political strategy. In modern politics, myths are generally believed to be the natural terrain of the antediluvian right, whereas the Left is supposed to deal in the more materialist “history.” Mariátegui turned the screw on that formulation by suggesting that myth — ordinarily associated with static, ritualistic time — could actually be a progressive, history-making device, provided the myth in question was in one way or another “alive.”

Mariátegui’s thinking on living myths was heavily indebted to Georges Sorel’s “myth of the general strike.” Both revolutionaries believed that for the masses to be set in motion and mobilized in a revolutionary direction, they had to feel that they were indeed acting on the grand historical stage. And this meant that the future to be conquered had to already be present — or at least imagined, “mythically,” to be already present — and within arm’s reach: the general strike was a portent of the abolition of private property, and the enduring myth of “Incan communism” prefigured the elimination of (neo)colonialism.

Less widely acknowledged, however, is the extent to which Mariátegui arrived at these ideas by engaging critically with the avatars of fascist thought like Sorel himself, or Giovanni Gentile and Gabriele D’Annunzio. The very thing that appealed to Mariátegui about political myths — the ability to imagine a new beginning for society, to bind constituencies at the level of the imagination, to “think” with the feet of the masses — are all banners that the fascists could have recognized as their own. Argentine scholar Martín Bergel underscores this often-overlooked history to make an important point: at a time when many onetime socialists, like Mussolini, were turning toward fascism, Mariátegui’s mystical-revolutionary program remained firmly in the socialist camp. Also, different from some socialists in Europe, Mariátegui took fascism deadly seriously — so much so that he felt it was necessary not only to combat it in the ordinary sense, but to go toe-to-toe with its underlying philosophical and spiritual animus.

Fighting Reaction

Radical new ideas received a warm reception in interwar Latin America. The “Hora Latinoamericana” was a time for large-scale, sometimes even continent-wide, social reform. However, as Argentine scholar Federico Finchelstein has argued, the region, with its storied history of militarism, ethnic extermination, and racial hierarchies, was also primed for the latest European export: fascism. In the 1920s and 1930s, the majority of Latin American nations dabbled to varying degrees in some form of integralism or fascist corporatism. Mariátegui in Peru was himself the target of “Judeo-Bolshevik” witch hunts — despite being neither Jewish nor a member of the Communist Party (he was, however, a professed admirer of the more radical wing of Jewish internationalism, and he maintained a deliberate, if tense, relationship with the Third International).

The core of Mariátegui’s pioneering thought on fascism is compiled in a text titled “The Biology of Fascism.” There he outlines a series of considerations that would later become standard fare in fascism studies. Fascism, with its talk of “Year Zero,” had a truly revolutionary component, even if in the last instance it was a conservative revolution tending toward conciliation with the capitalist class and its imperial ambitions. Mariátegui also suggests that the true enemies of the fascists were the socialist and communist left — fascism’s adversarial “modern myth” — and not the liberals whose crisis-ridden institutions it could bend to its advantage. He also observed that fascism was ideologically incoherent and that this was actually part of its power: its irrational exterior betrayed a deeper connection with the mass unconscious and its yearnings for wholeness, identity, and a sense of shared communion. As so many commentators would later announce, it was a politics in thrall to the integrity of the body and the body politic.

This quasi-biological component was further explored in a little-known text from 1927, “The Socio-Economic Aspects of the Health Issue.” Written on the heels of one of the first Pan-American Health Conferences, Mariátegui there celebrates the modernization of government health programs as the entry of the masses into modern politics. In typical fashion, he recognizes the Soviet Union and the Italian fascists as locked in a mortal struggle to define the evolving trend of modern health care. By launching a crusade against infant mortality, creating comprehensive childcare programs, promoting universal literacy, and guaranteed leisure time, the Russians, under the guise of “sanitation,” had effectively put to practice the communist credo of enabling people to pursue their greatest human potential. The fascists, by contrast, had pursued similarly sweeping reforms for demographic purposes — in the name of imperial expansion.

Mariátegui’s remarkable text, written a full fifty years before Michel Foucault’s famous lectures on “biopolitics,” closes on a somber note. In Peru, the health question was only starting to be broached in a “homeopathic” sense: with plenty of fanfare over the impact that scientific advancements could have in urban life, and a deafening silence about its implications for the teeming masses laboring under peonage systems or outright slavery. To extend that sanitary campaign to the latifundist system, Mariátegui went on, would actually mean to put the entire socioeconomic system on trial: raising the possibility of a dignified life for the unfree labor on the Peruvian coast and Sierra region would mean challenging the productive logic of super-exploitation, with its tacit understanding that workers’ deaths were a simple externality in the drive to reduce costs and increase profits. This was a significant insight — a “non-reformist reform” — that Paulo Freire would revive years later with his literacy campaigns, there arguing that worker literacy upended underlying assumptions about the modern division of labor and the presupposition that a manual worker does not need to read. Throughout the region, the oligarchy’s response to these reform campaigns was dictatorship and state-led terror.

A “Heroic Creation” for Our Times

If Mariátegui were alive today, he would most likely feel a sense of vindication and dismay: the COVID-19 crisis has cast a harsh light on Latin American societies, where neoliberal policy still holds sway and the pandemic has potentially deepened its alliance with right-wing reaction. In Mariátegui’s Peru, where over 70 percent of workers survive in the informal economy and the free market principle is literally enshrined in the Constitution as the highest social good, a catastrophic hunger wave and soaring COVID-19 rates have upped the ante on what is elsewhere a choice between the economy or life: in Peru, as in many other Latin American societies, the economy is dictating a demographic policy that can only be described as sacrificial.

Even for a region that has seen a progressive “Bolsonarization” of politics, it is probably too soon to speak of the fascist creep. But Peru, a regional hotbed of conservative evangelicalism, has more recently witnessed the precipitous rise of outsider political forces like the Agricultural People’s Front, or FREPAP. A onetime millenarian evangelical sect, the ethno-nationalist indigenous organization stormed the halls of institutional power in the last congressional elections and, with it, gained a new soapbox to declaim its bewildering mixture of anti-corruption crusades, environmental protection, bigotry toward sexual minorities, and radical anti–women’s rights agenda. All while refraining from speaking out against Peru’s extreme neoliberal system. That “doctrinal equivocation,” as Mariátegui liked to say of fascism’s ideological incoherence, has taken on a new “biological” dimension in the current pandemic as FREPAP leaders denounce gay and transgender peoples as vectors of “evil blood,” and claim that their grievances are a conspiracy seeking to distract from the health crisis.

Were he alive, Mariátegui might ask us to combat obscurantism, nationalist chauvinism, and biological fatalism by drawing attention back to the socioeconomic underpinnings of the health crisis. As he reminds in the final lines of “The Socio-Economic Aspects of the Health Issue,” when one correctly grasps how the health order and the economic order are deeply intertwined, the fight for life itself can begin to take on the hues of a “heroic struggle” for a new social order.

-

Texto publicado originalmente en Jacobin Magazine: https://jacobinmag.com/2020/08/jose-carlos-mariateguis-indo-american-socialism-peru

Por: Eduardo Cáceres Valdivia

Filósofo (Perú)

La Enciclopedia Stanford de Filosofía (SEP, por su nombre en inglés: Stanford Encyclopedia of Philosophy) es un diccionario dinámico en línea que cubre todos los campos, corrientes y autores relevantes de la historia y de la actualidad del quehacer filosófico, incluyendo el diálogo con otras disciplinas. El proyecto se inició en 1995 y ha estado desde entonces bajo la dirección del profesor Edward N. Zalta, investigador en el Centro para los Estudios del Lenguaje y la Información en la Universidad de Stanford.

Su cuerpo de editores, organizados en comités temáticos, incluye alrededor de 200 especialistas en los diversos campos. Hasta marzo del 2018 la SEP incluía más de 1600 entradas con cerca de 2000 autores. Los artículos se actualizan periódicamente como se puede comprobar abriendo la pestaña What’s new? en la página principal de la SEP. Cada artículo tiene hipervínculos con materiales de la misma SEP y externos a ella, tales como los centros de investigación y los repertorios bibliográficos más relevantes sobre el tema en cuestión.

En el mes de junio del 2020, por ejemplo, What’s new? incluyó 24 artículos nuevos y/o actualizados. Entre los nuevos destacan: Gaṅgeśa (filósofo indio del siglo XIV) y Climate Justice, Simplicius (filósofo neoplatónico del siglo VI). Y entre los actualizados: Autonomy in Moral and Political Philosophy, Pragmatism, Time Machines, Feminist Moral Psychology y Philosophy of Biology. Como se puede ver, el diálogo interdisciplinario es intenso así como la atención a la diversidad de enfoques. A la fecha, hay cerca de 40 artículos que desarrollan de manera explícita un enfoque feminista con numerosas colaboradoras en el total de entradas; la interculturalidad, está representada en artículos en torno al multi/interculturalismo de hoy, así como a través de numerosas entradas sobre filosofía china, india, africana, etc.

América Latina no está ausente en esta Enciclopedia. Existe un comité editor para Latin American and Iberian Philosophy que define la política editorial en torno al tema. En este campo existen, al 30 de julio del 2020, nueve artículos publicados: Latin American Philosophy, Analytic Philosophy in Latin America, Epistemology in Latin America, Latin American Feminism, Liberalism in Latin America, Latin America Philosophy: Metaphilosophical Foundations, Philosophy of Science in Latin America, Skepticism in Latin America y Philosophy of Liberation. Además hay un artículo sobre Latinxs Philosophy, que condensa el quehacer filosófico en torno a la condición de lxs latinxs en los Estados Unidos. Es de notar que uno de los co-autores del artículo sobre la Filosofía de la Ciencia en América Latina es el doctor Alberto Cordero, destacado filósofo peruano que enseña en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Numerosos pensadores peruanos son mencionados en dichos artículos. Allí donde se hace referencia a la historia de la filosofía, la periodización propuesta por Francisco Miro Quesada es asumida como el canon del asunto. También son reiteradas las referencias a la discusión entre Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy, en la década de 1960, en torno a la existencia o no de una filosofía latinoamericana. La lista de autores peruanos citados no es muy larga, salvo en el artículo sobre Escepticismo (gracias a los aportes que hizo Pablo Quintanilla). Sin embargo, hay un autor peruano que recibe especial atención a pesar de no tratarse de un filósofo académico: José Carlos Mariátegui.

Siguiendo el orden según el cual aparecen al hacer la búsqueda en la SEP –orden de importancia y no cronológico- son cuatro las entradas en las que se hace referencia a los aportes del Amauta. Tres de ellas forman parte de la lista de artículos sobre América Latina. La otra pertenece a un campo más amplio.

El primer artículo es Latin American Philosophy.[1] Además de la referencia a Siete Ensayos en la bibliografía, Jorge Gracia y Manuel Vargas mencionan y comentan a José Carlos en tres momentos.[2] Tras mencionar a los principales integrantes de la generación de los “fundadores”, positivistas todos ellos, activos entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, presentan a los “forjadores” –término de Francisco Miro Quesada- que recibieron la influencia de Bergson, Ortega y Gasset, entre otros, y rompieron con el positivismo:

Bergson (…) Ortega y Gasset y la filosofía alemana del espíritu tuvieron una influencia sustancial en la generación que siguió a la de los fundadores, llamada por Miró Quesada «la generación de los forjadores». Samuel Ramos (1897–1959), de México, Francisco Romero (1891–1962), de Argentina, Alceu Amoroso Lima (1893–1982), de Brasil, y José Carlos Mariátegui (1894–1930), de Perú, entre otros, siguieron el curso de los fundadores, atacando ideas positivistas y favoreciendo en algunos casos un estilo filosófico bastante poético que contrasta con el énfasis científico del positivismo. Ellos completaron el proceso iniciado por los fundadores y sentaron las bases de futuros desarrollos.[i]

Más adelante, los autores presentan los aportes del pensamiento socialista al desarrollo de la filosofía en el continente. Destacan el predominio del marxismo en este campo y, a la vez, la heterodoxia de su principal representante:

Latinoamérica ha tenido una larga y notable historia de receptividad al pensamiento socialista. Su introducción se remonta al siglo XIX. El impacto de las ideas socialistas de Claude Henri de Saint-Simon (1790-1825) y Charles Fourier (1772-1873) son claramente visibles en el tratado Dogma Socialista de Esteban Echevarría (1805-1851). En el siglo XX, Emilio Frugoni (1880–1969) en Uruguay y Mariátegui en Perú, entre otros, desarrollaron relatos marxistas, aunque con frecuencia en términos heterodoxos. Por ejemplo, Mariátegui permitió que no haya un conflicto esencial entre el pensamiento religioso y el marxismo, apartándose de los compromisos materialistas y ateos estándar del marxismo ortodoxo. También sostuvo que la concepción de las etapas económicas en Marx, modelada en Europa, no se aplicaba a Perú. A pesar de que el capitalismo liberal burgués no se había materializado en Perú, sostuvo que la única forma de avanzar era haciendo la transición al socialismo[ii].

Esta sucinta caracterización del marxismo de Mariátegui –valoración del factor religioso y superación del evolucionismo-, volverá a aparecer como nutriente del marxismo latinoamericano al momento en que ingresa con fuerza en los ámbitos académicos (1960 y años siguientes):

A pesar de una apertura de larga data a varios hilos del pensamiento socialista, fue solo después de 1960 que el marxismo ganó una notable posición académica en todo Latinoamérica. De hecho, Harold Davis afirmó, de manera bastante factible, que el marxismo se convirtió en la convicción ideológica más común entre los profesionales en las décadas posteriores a la de 1960. Mariátegui continúa cobrando importancia en las caracterizaciones de una forma distintivamente latinoamericana de marxismo. Sin embargo, otras figuras importantes en el marxismo académico surgieron en el período contemporáneo, incluido Adolfo Sánchez Vázquez (1915–2011), de origen español pero que trabajaba en México, y el brasileño Caio Prado Junior (1907–1990). (Subrayado del autor de esta nota)[iii]

Más aún, los autores extienden la influencia de Mariátegui a las corrientes más recientes del pensamiento social post-colonial, uno de cuyos temas es la reivindicación de las poblaciones originarias y sus formas de vida y pensamiento:

En el siglo XX, las preocupaciones y la naturaleza de las poblaciones indígenas recibieron evaluaciones más variadas de los filósofos. Por ejemplo, Mariátegui (1971) argumentó que los indígenas peruanos eran colectivistas, comunistas «naturales» cuyas dificultades económicas se debían en gran parte a la propiedad, distribución y uso de tierras en Perú.[iv]

El segundo artículo de la SEP que menciona y analiza los aportes del Amauta es Latin American Philosophy: Metaphilosophical Foundations,[3],elaborado por Susana Nuccetelli. El título se refiere al quehacer filosófico sobre la filosofía misma, es decir a preguntas tan importantes como la que motivo el mencionado debate de los años 1960 y siguientes: ¿Existe una filosofía en América Latina?

La autora de este artículo pone en el centro de su reflexión al asunto de la “autenticidad” definido en términos de Augusto Salazar Bondy:[4]

Según los distintivistas, una característica distintiva principal de la filosofía latinoamericana es, o debería ser, la autenticidad, una característica de cualquier «producto filosófico que, como cualquier otro producto cultural, tiene integridad y carece de falsedad o pretensión. En este sentido, decimos, por ejemplo, que la filosofía de Kant es auténtica, pero el espiritismo es pseudo-filosofía» (Salazar Bondy 1968, pp. 100-101, traducción mía).[v]

Como es sabido, Salazar Bondy respondió negativamente a la pregunta mencionada. Esta respuesta entronca, según la autora con un ejercicio de teoría crítica que se nutre de los “marxistas de las primeras décadas del siglo XX” así como de “filósofos de la liberación contemporáneos” que combinan marxismo con estructuralismo francés, Escuela de Franckfurt y otras fuentes. A continuación, Mariátegui es citado como un representante temprano de esta mirada: [5]

“Todos los pensadores de nuestra América han sido educados en escuelas europeas. El espíritu de la raza no se siente en su obra. La producción intelectual del continente carece de sus rasgos distintivos. No tiene un perfil original. El pensamiento hispanoamericano es generalmente solo una rapsodia compuesta de los motivos y elementos del pensamiento europeo. Para probar esto, uno solo necesita revisar el trabajo de los más altos representantes del intelecto indo-ibérico.” (Mariátegui 1925, p. 113, traducción mía).[vi]

El artículo no solo presenta las principales argumentaciones, históricas y contemporáneas, en torno al tema sino que concluye afirmando la existencia de un quehacer filosófico que legítimamente puede ser llamado “latinoamericano” en tanto contiene “argumentos y métodos que son suficientemente originales” y “es sensible al contexto Latinoamericano”. Además reconoce protagonismo en esto a “filósofos no académicos y académicos”.[6]

El tercer artículo de la SEP que menciona y comenta a Mariátegui se titula Philosophy of Liberation.[7] Esta firmado por Eduardo Mendieta. En este texto se da cuenta de la corriente filosófica que explícitamente asumió ese nombre (fines de los años 1960), de sus antecedentes, de sus corrientes y debates. Uno de los ejes del relato que propone el autor es el ya mencionado debate entre Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy.[8] Como antecedentes del mismo, identifica tres momentos: primero, el debate entre Montesinos y Las Casas, por un lado, y Sepúlveda, por otro, en torno a la naturaleza de los indios; segundo, el conflicto entre los ilustrados y el orden colonial, que antecede a la independencia; y tercero, el debate en torno a la segunda independencia, que cubre desde fines del siglo XIX en adelante. Es en este tercer período que el autor resalta el rol del Amauta:

Tercer periodo. Esta época se define por un segundo momento de emancipación, que comienza a fines del siglo diecinueve y se encuentra enmarcado en la Revolución Cubana en 1959. Una figura determinante es José Carlos Mariátegui (1894–1930), cuyo libro “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana” (1928) dio a conocer una nueva agenda de emancipación que fue explícitamente elaborada en términos de un enfoque dual que está atento a la realidad histórica de las Américas, con sus antecedentes indígenas y criollos. El libro introdujo una apropiación crítica de las ideas europeas en el contexto «latinoamericano». [vii]

Esta idea de la “apropiación crítica” de la tradición filosófica occidental en el contexto latinoamericano transita por el conjunto del artículo y se presenta al final del mismo como uno de los logros más importantes de la filosofía de la liberación.

Por último, Mariátegui aparece mencionado en un artículo que no se ubica en la lista antes mencionada de artículos “latinoamericanistas”. Se trata de la entrada Socialism[9], elaborada por Pablo Gilabert y Martín O’Neill. El texto no pretende sintetizar la historia del término y sus usos, sino presentar una síntesis de lo que el autor considera las principales características del socialismo en tanto crítica del capitalismo, alternativa al mismo, y vía de transformación de una sociedad a otra. Prioriza los enfoques filosóficos del socialismo y la producción de las últimas cuatro décadas.

Mariátegui es mencionado en la bibliografía del artículo, bastante extensa por cierto. Son pocos los latinoamericanos incluidos allí: el Che Guevara, el subcomandante Marcos, Maristella Svampa, Martha Harnecker, Enrique Dussel, José Aricó y Silvia Federici. Y es una de las notas al pie de página (que en la SEP se presentan en un texto diferente) en las que se alude a los aportes del socialismo latinoamericano y en particular a José Carlos:

Aunque este artículo se centra principalmente en la investigación socialista producida en América del Norte y Europa hay, por supuesto, tradiciones importantes de investigación en el Sur Global. Por ejemplo, en Latinoamérica los socialistas han influido en innovaciones constitucionales igualitarias (Gargarella 2010), exploraron la relación entre la teoría social marxista y las perspectivas de los pueblos aborígenes (Mariátegui 1928, 2010; Marcos en Le Bot 1997), e interrogaron los vínculos entre el desarrollo, la dependencia, el colonialismo y el imperialismo (Svampa 2016). Ver más Aricó (2017), Harnecker (2015) y Dussel (1998). [viii]

Particularmente útil es la referencia a la Antología de textos de José Aricó publicada el año 2018 (no el 2017 como señala la cita de SEP). Se trata de un texto de más de mil páginas que bien puede ser leído como una reiterada conversación del autor argentino con Gramsci y con Mariátegui.

No hay duda que José Carlos sigue siendo un poderoso incentivo para pensar y, sobre todo, para pensarnos a nosotros mismos.

→ Traducción de citas de inglés a español por Reina Jara Barrientos.

Notas a pie:

[1] Gracia, Jorge and Manuel Vargas, «Latin American Philosophy», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/latin-american-philosophy/

[2] El articulo también menciona a Alejandro Deustua (1 vez), a Augusto Salazar Bondy (2 veces) y a Francisco Miro Quesada (6 veces).

[3] Nuccetelli, Susana, «Latin American Philosophy: Metaphilosophical Foundations», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/latin-american-metaphilosophy/

[4] El texto citado de Salazar Bondy es: ¿Existe una filosofía de nuestra América. México: Siglo XXI Editores, 1968.

[5] El texto de José Carlos se titula: «¿Existe un pensamiento hispano-americano?». Fue publicado en Repertorio Americano, 17 (1925), pp. 113–15, revista continental editada en San José (Costa Rica), dirigida por Joaquín García Monge y publicada entre 1919 y 1958. Se publicó también en Mundial (1° de mayo de 1925) y posteriormente fue incluido en la antología Temas de Nuestra América. Biblioteca Amauta, Lima, 1959.

[6] Además de la referencia a Mariátegui, Deustua, Miro Quesada y Salazar Bondy, en el artículo se menciona a Gustavo Gutiérrez dos veces. Para un desarrollo más detallado de su argumentación la autora remite a: Susana Nuccetelli y Ofelia Schutte. A Companion to Latin American Philosophy. Wiley-Blackwell, 2009.

[7] Mendieta, Eduardo, «Philosophy of Liberation», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/liberation/

[8] Salazar Bondy es citado siete veces en el texto, Miro Quesada y Gustavo Gutiérrez, una vez cada uno.

[9] Gilabert, Pablo and Martin O’Neill, «Socialism», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/socialism/

Citas originales:

[i] Bergson (…) Ortega y Gasset and the German philosophy of the spirit had substantial influence on the generation that followed that of the founders, called by Miró Quesada “the generation of forgers.” Samuel Ramos (1897–1959), from Mexico, Francisco Romero (1891–1962), from Argentina, Alceu Amoroso Lima (1893–1982), from Brazil, and José Carlos Mariátegui (1894–1930), from Peru, among others, followed the founders’ course, attacking positivist ideas and favoring in some instances a rather poetic philosophical style that contrasts with the scientistic emphasis of positivism. They completed the process initiated by the founders and laid the foundations of future developments.

[ii] Latin America has had a long and notable history of receptivity to socialist thought. Its introduction goes back to the nineteenth century. The impact of the socialist ideas of Claude Henri de Saint-Simon (1790–1825) and Charles Fourier (1772–1873) are clearly visible in the treatise Dogma Socialista of Esteban Echevarría (1805–1851). In the twentieth century, Emilio Frugoni (1880–1969) in Uruguay and Mariátegui in Peru, among others, developed Marxist accounts, although frequently in heterodox terms. For example, Mariátegui allowed that there is no essential conflict between religious thought and Marxism, departing from the standard materialist, atheist commitments of orthodox Marxism. He also held that the conception of economic stages in Marx, modeled on Europe, did not apply to Peru. Although bourgeois liberal capitalism had not materialized in Peru, he held that the only way to move forward was to transition to socialism.

[iii] Despite a long-standing openness to various strands of socialist thought, it was only after 1960 that Marxism gained notable academic standing throughout Latin America. Indeed, Harold Davis claimed, plausibly enough, that Marxism became the most common ideological conviction among professionals in the decades following the 1960s. Mariátegui continues to loom large in characterizations of a distinctively Latin American form of Marxism. However, other important figures in academic Marxism emerged in the contemporary period, including Adolfo Sánchez Vázquez (1915–2011), of Spanish origin but working in Mexico, and the Brazilian Caio Prado Junior (1907–1990).[iii] (Subrayado del autor de esta nota)

[iv] In the twentieth century, the concerns and nature of indigenous populations received more varied evaluations from philosophers. For example, Mariátegui (1971) argued that indigenous Peruvians were collectivists, “natural” communists whose economic difficulties were due in large part to the ownership, distribution and use of lands in Peru.

[v] According to distinctivists, a chief distinguishing characteristic of Latin American philosophy is—or should be—authenticity, a feature of any “philosophical product that, like any other cultural product has integrity and is devoid of falsity or pretense. In this sense, we say, for example, that Kant’s philosophy is authentic, but spiritism is pseudo-philosophy” (Salazar Bondy 1968, pp. 100–101, my translation).

[vi] “All the thinkers of our America have been educated in European schools. The spirit of the race is not felt in their work. The continent’s intellectual production lacks its distinguishing traits. It does not have an original profile. Hispanic-American thought is generally only a rhapsody composed from the motifs and elements of European thought. To prove this, one needs only review the work of the highest representatives of the Indo-Iberian intellect.” (Mariátegui 1925, p. 113, my translation).

[vii] Third Period. This epoch is defined by a second moment of emancipation, beginning at the end of the nineteen century and being bookended with the Cuban Revolution in 1959. Defining figure is José Carlos Mariátegui (1894–1930), whose book “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana” (Seven Interpretative Essays on Peruvian Reality) (1928) gave expression to a new emancipation agenda that is explicitly elaborated in terms of a dual approach that is attentive to the historical reality of the Americas, with its indigenous and criollo backgrounds. It launched a critical appropriation of European ideas in the “Latin American” context.

[viii] Although this entry focuses mostly on socialist scholarship produced in North America and Europe, there are of course important traditions of scholarship in the Global South. For example, in Latin America, socialists have influenced egalitarian constitutional innovations (Gargarella 2010), explored the relation between Marxist social theory and the perspectives of aboriginal peoples (Mariátegui 1928, 2010; Marcos in Le Bot 1997), and interrogated the links between development, dependency, colonialism, and imperialism (Svampa 2016). See further Aricó (2017), Harnecker (2015), and Dussel (1998).

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de conferencias «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

Para sociedades que avanzan en el proceso de transformación digital y el de transferir servicios públicos y privados de lo presencial a lo digital, es importante identificar las distintas brechas de desigualdad que surgen a partir de este contexto; y así, poder brindar opciones de acceso para que las personas ejerzan su derecho a la ciudadanía.

Valeria Saavedra, quién tiene amplia experiencia en educación digital y metodología de la investigación, nos explica la importancia que tiene la AI en el desarrollo y refuerzo de habilidades, conocimientos y capacidades que necesitan las personas para desenvolverse e interactuar en el entorno virtual y digital.

Este video forma parte del ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica.

A la muerte de José Carlos Mariátegui el 16 de abril de 1930, éste recibió el agradecimiento de su vida y obra, acompañándolo masivamente a la que sería su última morada. Sus partidarios, se propusieron la publicación póstuma de dos de los libros que Mariátegui venía preparando en los meses de su vida, a través de la Editorial Minerva.

Por Ricardo Portocarrero(*)

Al año siguiente, un acuerdo multipartidario en el Congreso Constituyente de 1931, aprobó la propuesta de Víctor Andrés Belaúnde, uno de sus opositores políticos, de becar a los hijos de Mariátegui para que culminen sus estudios y, recopilar y publicar sus escritos, dispersos en numerosas revistas del Perú y el continente. Estos proyectos no llegaron a concretarse. El impulso de la “desmariateguización” del Partido Comunista promovida por Eudocio Ravines, la crisis económica mundial y la brutal represión de los gobiernos oligárquico-militares entre 1931 y 1956, no lo permitieron. Mariátegui se convirtió en un autor proscrito y perseguido. Pocos amigos, en el Perú y en el extranjero, promovieron y difundieron su obra durante las dos décadas siguientes a su muerte, sobre todo de manera clandestina.

Hubo que esperar hasta mediados de la década del cincuenta del siglo pasado para que, a instancias de su viuda Anna Chiappe y los hijos de ambos, a través de la Librería y Editorial Minerva, iniciaran el proyecto editorial más importante que se ha desarrollado en el Perú, para difundir la obra de un escritor peruano. Este proyecto que se inició con la recopilación, ordenamiento y publicación de las Obras Completas de José Carlos Mariátegui en veinte tomos de edición popular, que vendió aproximadamente dos millones de ejemplares, ya que solo las ediciones de los 7 ensayos tenían tirajes de 50 mil ejemplares.

La divulgación de las ediciones impresas de Mariátegui tiene su momento culminante con la publicación de los dos tomos de Mariátegui Total (con casi cuatro mil páginas), en el contexto del Centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui. Esta edición incluyó, además, los Escritos Juveniles, su Correspondencia y un álbum fotográfico. Esta es la edición actual que está circulando todavía en librerías.

Paralelamente a la publicación de las ediciones impresas de la obra de Mariátegui, se publicaron ediciones facsimilares de las revistas Amauta, Nuestra Época, Claridad, y el quincenario Labor. Cabe anotar que su libro más famoso, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ha tenido más de sesenta ediciones, incontables ediciones piratas y una veintena de traducciones a otros idiomas. En conclusión, se trata de uno de los acervos documentales más importantes del país que, además, no contó con el apoyo del Estado para su desarrollo. A ello se ha sumado, los quizás cientos de antologías publicadas en el Perú y en el extranjero, así como en otros idiomas. La más reciente, de Martín Bergel, se ha publicado este año (Antología, Siglo XXI Argentina, 2020).

Pero ese largo camino aún no ha terminado. Pese a la extensa difusión de su obra, que ha permitido que sea uno de los autores peruanos más leídos a nivel nacional e internacional, junto a César Vallejo, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, sus herederos consideraban que aún había mucho por hacer. Y estas nuevas tareas venían de la mano con las nuevas tecnologías. En 1994, los 7 ensayos se convirtió en el primer libro de un autor peruano que podía ser consultado y leído íntegramente a través de internet, alojado en la página web de la Red Científica Peruana (RCP).

En los últimos cinco años, el Archivo José Carlos Mariátegui se ha dado a la tarea, luego de un largo proceso de recopilación, ordenamiento y clasificación, de digitalizar la mayor parte de la documentación que se tiene sobre José Carlos Mariátegui. Su correspondencia, fotografías, la reconstrucción de su biblioteca, la bibliografía de y sobre Mariátegui, la edición integral de la revista Amauta, su documentación administrativa, y otros, pueden ser consultados de manera libre y gratuita a través de internet (www.mariategui.org). De esta manera, la obra de Mariátegui se encuentra a la vanguardia en el Perú en cuanto a la digitalización de los archivos personales de nuestros peruanos ilustres.

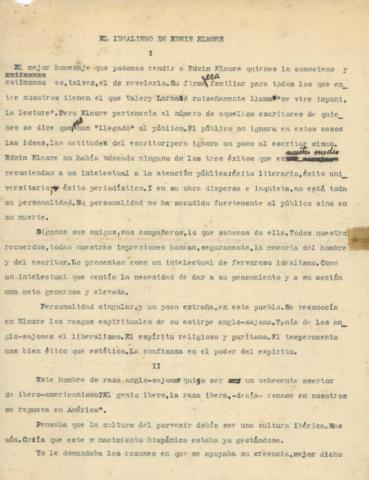

Desde el lunes 13 de julio, ad portas de conmemorar el 199º aniversario de la Declaración de la Independencia en la ciudad de Lima, el Archivo José Carlos Mariátegui pone en su plataforma digital al acceso a todas las personas interesadas de manera libre y gratuita, 134 artículos manuscritos originales de José Carlos Mariátegui digitalizados e indexados para consulta a través de cualquier dispositivo electrónico que cuente con conexión a internet. El sistema de indexación, permite la creación de una Base de Datos, basada en la descripción y análisis de cada documento, que permite hacer búsquedas de personas, temas, lugares, instituciones, entre otros, facilitando el trabajo de los investigadores y de los usuarios en general.

¿Cuál es la relevancia de estos escritos originales?

Para el investigador, se trata de información imprescindible. Existe la idea aceptada de que para conocer y estudiar a un autor, lo fundamental es consultar su obra impresa. En el caso de Mariátegui, la edición de sus Obras Completas y el Mariátegui Total, junto con las numerosas antologías, se han convertido en la principal fuente de consulta de sus escritos. Sin embargo, Mariátegui sólo publicó en vida dos libros, dejó en preparación otros tres, y la mayor parte de sus escritos quedaron dispersos en numerosas revistas del Perú y en el extranjero, particularmente en Mundial y Variedades. Eso quiere decir que las principales ediciones de la obra de Mariátegui, no fueron realizadas por él, con lo cual los criterios de recopilación, selección y ordenamiento fueros establecidos por terceros. Esto ha motivado, muchas veces, a que se consideren a estas ediciones como libros “orgánicos” de José Carlos Mariátegui. No se puede dejar de mencionar que esta es una nueva similitud entre Mariátegui y Antonio Gramsci con sus famosos Cuadernos de la Cárcel.

En ese sentido, conocer el proceso de elaboración de los escritos de un autor -desde su redacción hasta su impresión- para comprender su pensamiento, sus principales ideas y planteamientos, es fundamental. El contar hoy con 134 de los escritos originales de Mariátegui, aunque sea una muestra mínima de los más de tres mil que escribió en vida, es muy importante para comprender su proceso creativo. No hay que olvidar que Mariátegui fue, principalmente, un periodista, dedicado a la escritura casi diaria de escritos dirigido a un público muy amplio. La inmediatez era una característica necesaria de los escritos de Mariátegui, muy distinta a esos largos períodos de reflexión y revisión propios del autor académico.

Estos escritos nos permiten tener una idea aproximada de su forma de redacción de textos y de su sistema de trabajo. Las correcciones y enmendaduras, por ejemplo, posteriores a una primera redacción a máquina de escribir, nos dan una idea aproximada de ese proceso creativo. Más aún cuando, en los casos de algunos artículos republicados posteriormente en otras revistas, se podrá confrontar las nuevas correcciones y enmendaduras que pueden también a contribuir a comprender el desarrollo de sus ideas.

Como podrán ver los que consulten este material, la mayoría de los escritos se encuentran en papel copia. Esto se debe a qué en el trabajo periodístico, la hoja original era enviada por mensajería a la redacción de las revistas de Lima o por correo a las revistas del exterior. Como muchos periodistas y escritores, Mariátegui guardaba las copias en su archivo personal.

¿Por qué tan pocos artículos originales han persistido al tiempo?

Contrariamente a la imagen idílica que se tiene de Mariátegui como un intelectual que trabajaba tranquilamente en su casa, éste fue hostigado y perseguido de manera constante por la dictadura de Augusto B. Leguía (1919-1930). De manera continua, la policía retenía su correspondencia, sustraía documentos e, inclusive, asaltó su casa en dos oportunidades en donde se le confiscó parte de su archivo personal, entre artículos, cartas, revistas y libros. A ello habría que sumar los avatares de las mudanzas de su archivo tras su muerte, trasladada por Anna Chiappe y sus hijos debido a los cambios de domicilio; así como el proceso editorial para la impresión de las diferentes ediciones de sus obras; y finalmente, en las consultas y préstamos a diversos investigadores.

¿Qué tipo de información se obtiene con el sistema de búsqueda?

La información que se puede obtener con el sistema de búsqueda es muy diversa. Sólo mencionaremos algunas a modo de ejemplo. La primera, es que estos artículos fueron escritos entre 1923 y 1930. No hay escritos de su etapa juvenil, que Mariátegui rechazó tajantemente y ordenó destruir; ni de su período europeo, debido a las dificultades de su viaje de regreso y porque esos artículos fueron enviados desde Europa a la redacción del diario El Tiempo en Lima, dirigido por Pedro Ruíz Bravo. Más de la mitad fueron publicados en Variedades (74), y otro tanto en Mundial (54), cinco en otras revistas y una quedó inédita a su muerte –Roma y el arte gótico– como parte de su proyecto para publicar El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Posteriormente, este artículo fue incorporado a este libro en la colección de las Obras Completas. Un segundo dato interesante es que, como estos artículos estaban escritos para ser enviados a la redacción de las revistas, solo una tiene su firma manuscrita.

Una tercera, son las referencias geográficas. De los 134 artículos, 99 corresponden a Europa (Francia 32, Italia 26, Alemania 24, Inglaterra 19, España 19, Rusia / Unión Soviética 14), 47 a Norteamérica / Estados Unidos, 20 a América Latina, 9 al Perú, y 3 a Asia. Este predominio de los temas europeos no es de extrañar, porque es sabido que la mayoría de los escritos periodísticos de Mariátegui entre 1920 y 1930, en términos relativos, tratan sobre el continente europeo. Esto podría ser interpretado como expresión de su supuesto “europeísmo”, o por el hecho de que, en general y hasta hoy, los especialistas en temas europeos son muy escasos, razón por la cual Mariátegui era muy demandado. Pero también hay que tomar en cuenta, que Mariátegui estaba muy interesado en Europa, por ser la principal sede, junto con Estados Unidos, de los países imperialistas. Sus escritos versan sobre su papel en el reordenamiento europeo de posguerra, el pago de las reparaciones aliadas, sus políticas coloniales e imperialistas, sus intelectuales, entre otros temas.

Finalmente, mencionar el número significativo de artículos dedicados a ciertos personajes. Entre los más mencionados se encuentran Benito Mussolini (15), Primo de Rivera (12) y Miguel de Unamuno (11). A pesar de que la muestra de artículos originales de Mariátegui no es representativa, esta información es muestra del gran interés de Mariátegui por estudiar los partidos y regímenes de extrema derecha, particularmente el fascismo, que en esos años predominaban en el continente europeo. Un tema sobre el cual el recordado crítico literario italiano, Antonio Melis, ha reconocido su valor e importancia incluso para el público italiano. El tercer lugar en estas referencias de Miguel Unamuno, es un hecho suficientemente significativo para reabrir el debate sobre la influencia del filósofo español en la obra y el pensamiento de Mariátegui.

Pero las tareas del Archivo Mariátegui no han concluido. Todavía hay mucho material que trabajar. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las fichas y las anotaciones de las conferencias dictadas por Mariátegui en las Universidades Populares Gonzáles Prada, y los recortes de sus artículos publicados en las revistas Mundial y Variedades. Ello dependerá del interés y el apoyo que se obtenga del público que consulte los diversos fondos y materiales del Archivo Mariátegui, al cual están cordialmente invitados.

* Ricardo Portocarrero es historiador y co-director del Archivo José Carlos Mariátegui.

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de conferencias «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura«. Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

¿Has escuchado el término infoxicación o infodemia? ¿Sabes en qué consiste el content curation o para qué sirven las guías temáticas? Y si es así, sabías que no toda guía temática califica como content curation, así como no toda content curation pasa por uso de LibGuides o SubjectPlus.

Todas estas interrogantes son respondidas por Christopher Hernández, quien tiene experiencia haciendo content curation con LibGuides, y que mediante didácticas imágenes nos presenta una introducción a esta nueva práctica en las bibliotecas y cómo las guías temáticas permiten organizar la información relevante y confiable. Asimismo, presenta algunas experiencias que se han venido implementando en instituciones públicas y privadas en el Perú.

Este video forma parte del ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica.

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de conferencias “Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura“. Proyecto ganador de “Espacio Virtual” organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

En esta tercera entrega, Eugenia Sik –archivista e historiadora– nos habla sobre la problemática de los archivos personales y cómo se pueden desarrollar políticas de archivo para archivos personales. Asimismo, reflexiona sobre los cambios que se están produciendo en las colecciones archivísticas dentro de un entorno digital, lo que implica: cómo contamos lo que tenemos en nuestros archivos y cómo ofrecemos estos documentos a la ciudadanía.

Además, recorre la importancia de la Archivística, a partir de la bibliografía existente y toma como disparador la experiencia de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI, Buenos Aires, Argentina).

Estructura:

- ¿Qué es un archivo personal?

- ¿Qué problemas teóricos y metodológicos básicos nos encontramos a la hora de abordarlos?

- ¿Cómo responden las instituciones vinculadas a la gestión de archivos ante este fenómeno?

- ¿Qué nuevos desafíos nos propone la era digital?

Este video forma parte del ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica.

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de #conferencias «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

En esta segunda entrega, Andrés Ureña nos habla sobre el Storytelling, una herramienta con la cual las instituciones pueden crear historias con los recursos de información disponibles en sus repositorios; y además, cómo estos pueden dinamizar la información y llegar a un mayor público.

Asimismo, a través de didácticos ejemplos, nos explica la importancia de entregar un mensaje claro a las personas sobre las actividades que realizamos y sobretodo el objetivo que perseguimos como institución.

Economic exploitation. Class and racial disparities. A need for radical change. This isn’t a recap from the most recent Democratic debate; it’s what helped spark a social movement in Latin America during the 1920s and still reverberates today. «The Avant-garde Networks of Amauta: Argentina, Mexico, and Peru in the 1920s» at UT’s Blanton Museum of Art is a robust exhibition documenting a short-lived yet action-packed leftist ideological era that served to empower the non-elites of the day, from peasant to professor. Modernization, it turns out, is an old idea.

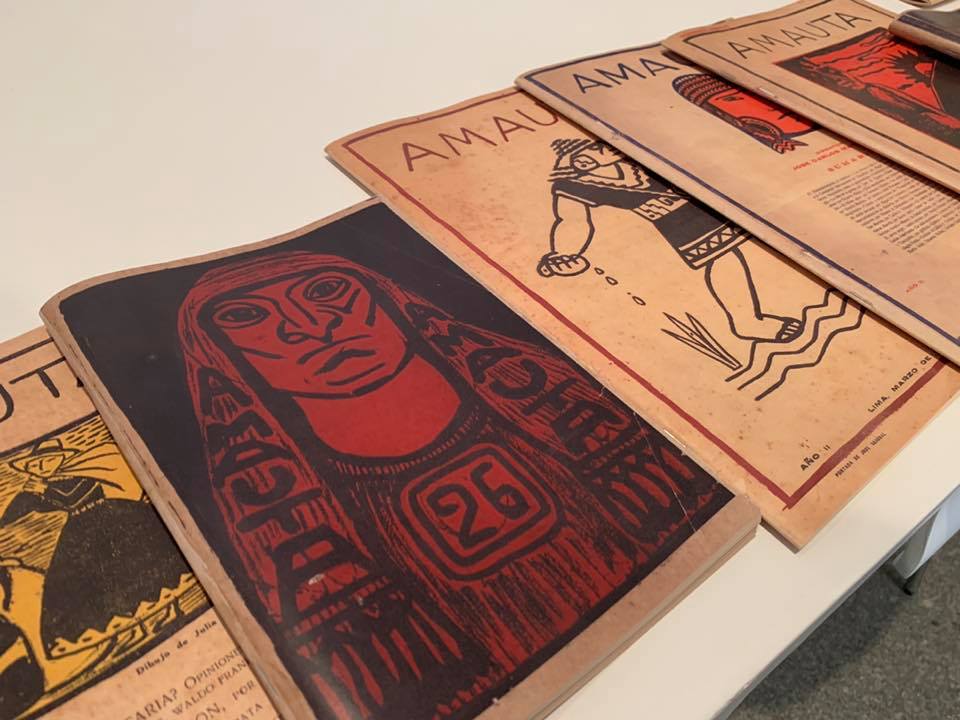

The exhibition, which previously traveled to Madrid, Lima, and Mexico City, is now on its tour’s final leg here in Austin. The sizeable catalog that accompanies the show – which features over 200 works – serves to contextualize the movement’s many cultural complexities, international influences, and ideological contradictions. Centered around the publication Amauta, a proto-«alt zine» published in Peru between 1926 and 1930, the exhibition covers politics as much as poetry, pre-Colombian art as well as postcolonial essays. Paintings feature as prominently as pamphlets.

Amauta was started by the writer, activist, and «self-taught» Marxist José Carlos Mariátegui, who was born in Southern Peru and raised in Lima. At a young age, he contemplated the priesthood before turning his attention to journalism, writing for increasingly left-wing newspapers until he decided to start his own: La Razón. But his radical venture went too far for the ruling government at the time; Mariátegui quickly headed to Europe, where he traveled through avant-garde art circles in Germany, France, and Austria before settling in Italy. Upon returning to Peru three years later, the twentysomething began interacting with various figures in the intelligentsia.

Energized by his exposure to European modern art and literature, he continued honing his leftist interests in politics and culture. By the time he began publishing Amauta (Quechua for «wise one,» in reference to the ancient Inca nobility), Mariátegui had amassed a large network of artists, intellectuals, and writers to take part in his publication, creating a veritable salon without walls – an early form of social media.

The exhibition begins with an oil painting of Mariátegui by the Argentine artist Emilio Pettoruti, whom he had befriended while in Italy. It is a logical starting point, a portrait of the activist as a young man, just as his brief yet blazing career began. (Mariátegui died less than 10 years later, in April 1930 at the age of 35, due to health complications from a childhood leg injury.)

Despite his encounters with European avant-gardism and keen interest in classical Marxism, Mariátegui returned to Peru with a desire to explore these ideas within the context of his own society. He chose to break from those Eurocentric influences in order to stoke a regional and, more broadly, Latin American conversation. Peruvian expats in Havana, Mexico City, and Buenos Aires helped to expand the social movement in those regions; and though the movement remained unnamed, its collective energy became unmistakable. Amauta offered an intellectual and cultural forum for a multitude of -isms: socialism, anti-imperialism, Indigenism.

Not to mention art. Artist José Sabogal oversaw the journal’s graphic program and designed many of its cover images, including the one for the first issue in September 1926: a red and black woodblock print of an elder in traditional garb. The strong image paid homage to both the ancient Incan empire and the role of the marginalized Indian in contemporary Peruvian society. Such woodblock images served to reinforce aesthetic notions of primitivism and the perils of modern society, the labor-intensive nature of hand carving in stark contrast with the impersonal swiftness of mechanical production. From the magazine’s inception, Indigenism and activism were woven together with socialism and modernism, as complex and detailed as an Andean Indian wall tapestry.